Wenig bürgerliche „Bürger in Wut“: Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen treten für „Bürger in Wut“ Kandidaten mit fragwürdigem Hintergrund an … endstationrechts

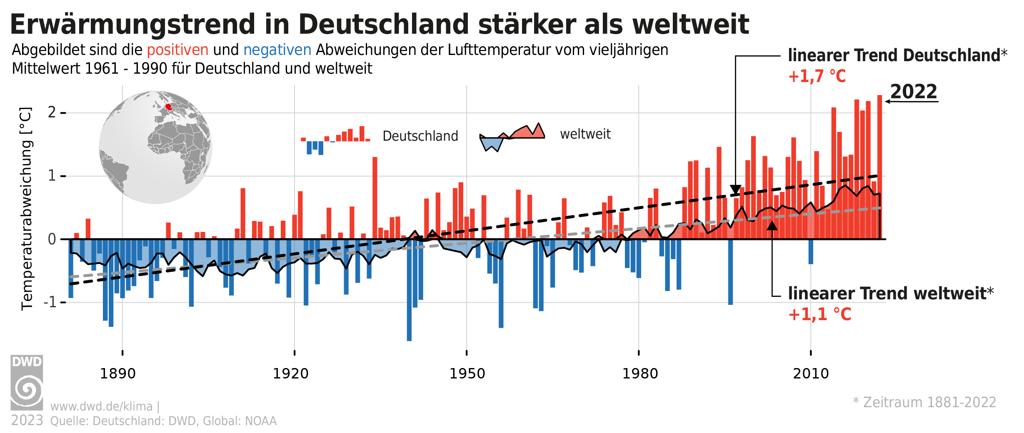

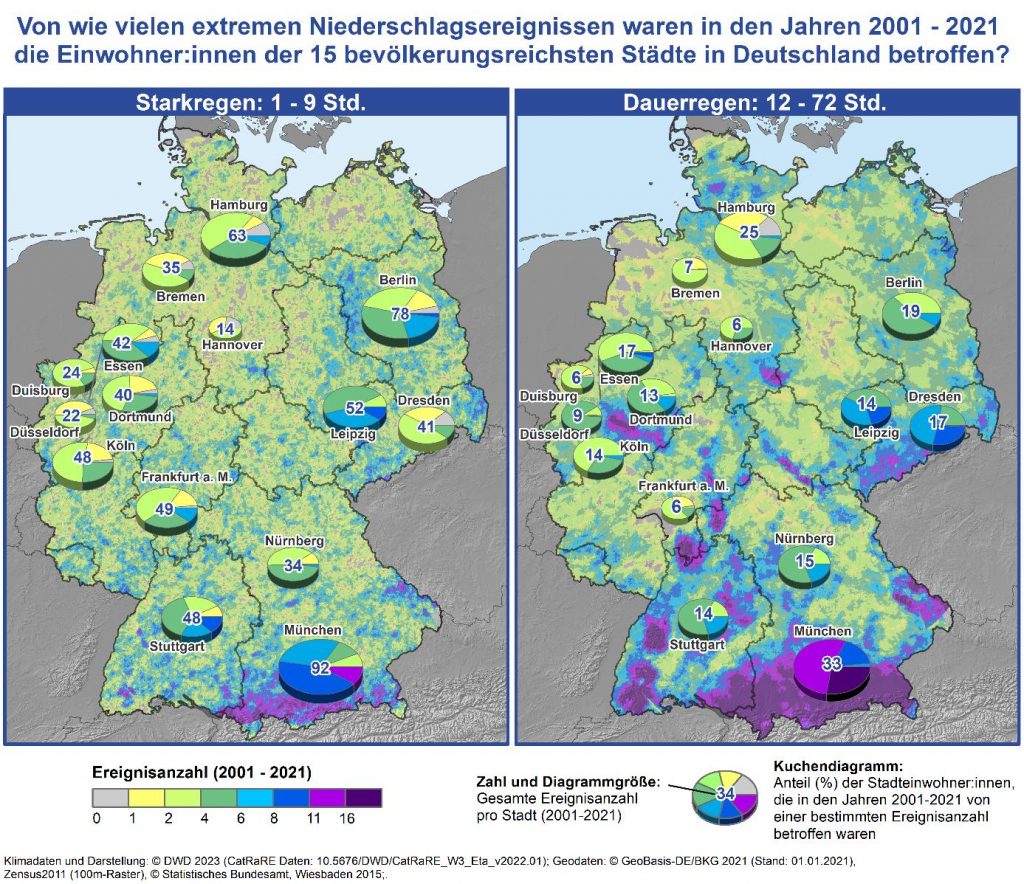

„Unser Planet ist ein lebendiger Planet“: Wir brauchen eine Revolution des menschlichen Selbstbildes, sagt der Erdsystemwissenschaftler Wolfgang Lucht. Nur so lässt sich eine weitere Eskalation der Krisen begrenzen. Die Erkenntnisse der Erdsystemanalyse haben das Potenzial dazu: der Mensch als Teil eines lebendigen Planeten. Teil 1 des Interviews … klimareporter

„Nur Information und Förderung reichen nicht aus“ – Sachverständige fordern aktivere Umweltpolitik: Förderungen und Anreize allein genügen nicht (mehr), um die notwendigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen. Das schreibt der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) in seinem neuen Sondergutachten für die Bundesregierung … klimafakten

Klimagerechtigkeit (Satire): „Wir brauchen so schnell wie möglich eine echte Heizungswende, weniger Gas- und Ölheizungen, mehr Wärmepumpen, keine Frage. Deshalb werden wir auch alles daran setzen, um das zu verhindern … zynaesthesie

Wird Fake Science zum Massenproblem? Sabel und sein Team haben eine Methode entwickelt, wie Verdachtsfälle solcher Fake-Arbeiten im Bereich der Biomedizin identifiziert werden. Sie können so abschätzen, wie verbreitet das Problem ist. Demnach sind rund 28 Prozent aller weltweiten Publikationen verdächtigt, gefälscht zu sein … archivalia

Fotoblog Köln Vorort: Etwa 90 Prozent der Einwohner*innen Kölns leben in Vororten. Das Fotoblog koeln-vorort.de zeigt Perspektiven auf das suburbane Köln und die Vielfalt sozialer Bedingtheit und historischer Entwicklung der 80 Stadtteile Kölns jenseits der Innenstadt. Die Fotos entstehen zufällig und selektiv auf Streifzügen durch die Vororte … koeln-vorort

Vortrag von Klaus Winter zum Projekt „Jüdische Heimat Dortmund“: Spurensuche auf historischen jüdischen Grabstätten und Erforschung von Biografien … nordstadtblogger

Die Seele der ganzen Region – Foto-Ausstellung über Fußball im Ruhrgebiet: Das kann doch wohl kein Zufall sein: Zwischen 1952 und 1957 erreichte die Steinkohleförderung im Revier ihre Gipfelpunkte. Just in dieser Phase machten Ruhrgebietsvereine die deutsche Fußballmeisterschaft hauptsächlich unter sich aus … revierpassagen

Täter-Opfer-Umkehr: Ein merkwürdiger Beitrag zum 8. Mai 1945 in der WPWR … doppelwacholder

Wer leitet das Kreisjugendamt des HSK? Am 5. März wurde in der öffentlichen Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses bekannt gegeben, dass der bisherige Leiter des Kreisjugendamtes Ende April in den Ruhestand geht. Wie es mit der Leitung weiter gehen soll, dazu wurde nichts gesagt … sbl

Die Nachrichtensortiermaschine: Ich habe bereits ausführlich über meine „Nachrichtensortiermaschine“ geschrieben und nachdem ich sie jetzt über Monate ausführlich getestet habe, ist es an der Zeit sie öffentlich verfügbar zu machen. Ich habe sie zusammen mit einer ausführlichen Dokumentation auf GitHub veröffentlicht. Ihr seid herzlich eingeladen, sie auch zu nutzen … schmalenstroer