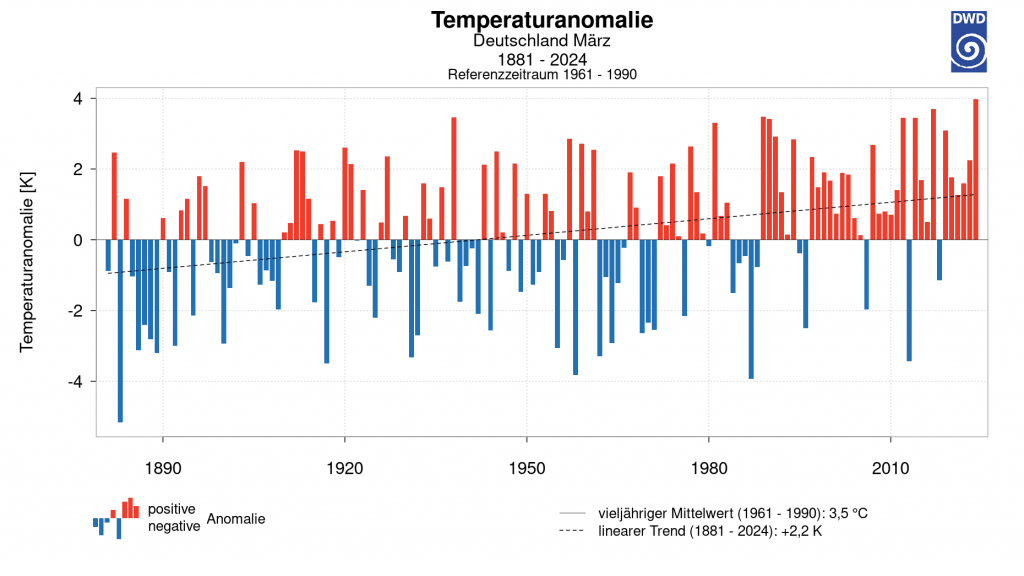

Offenbach, 2. April 2024: Deutschland erlebte 2024 den wärmsten März seit Messbeginn im Jahr 1881. Schon der Februar 2024 hatte einen Temperaturrekord gebracht. Zwei aufeinanderfolgende Monatsrekorde gab es zuletzt 2018 mit dem damaligen April und Mai, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Niederschlagsmenge fiel im März 2024 deutlich zu niedrig aus, in Teilen Ostdeutschlands war das Defizit am stärksten. Dagegen bot die Sonne eine nahezu märztypische Sonnenscheindauer, meldet der DWD nach Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen.

„Wärmster März in Deutschland seit Messbeginn folgt auf wärmsten Februar“ weiterlesenSchlagwort: DWD

Deutschlandwetter im Februar 2024

Mit 6,6 °C Mitteltemperatur beschert der diesjährige Februar ein Novum in der Klimareihe

Absoluter Spitzenreiter war das Bundesland Nordrhein-Westfalen beim Temperaturmittel mit 7,5 °C (1,8 °C) im Ländervergleich. Insbesondere die sehr milden Nächte und oft zweistellige Höchstwerte trugen zu diesem hohen Wert bei. Nie zuvor gab es in der Messreihe in Nordrhein-Westfalen einen ebenso milden Februar. Selbst der bisherige Rekord aus dem Jahr 1990 (6,9 °C) wurde deutlich übertroffen. Auch beim Niederschlag spielte das Bundesland vorne mit. 110 l/m² (58 l/m²) bedeuteten hierbei Platz 2. Besonders in den West-Staulagen des Berglandes schüttete es teils kräftig. Die Sonne hatte es schwer sich gegen die kompakten Regenwolken durchzusetzen und schaffte dies nur für 41 Stunden (72 Stunden).

Zum Deutschlandwetter:

„Deutschlandwetter im Februar 2024“ weiterlesenDeutschlandwetter im Dezember 2023

Sehr milder und nasser Dezember mit teils angespannter Hochwassersituation. NRW mildestes und auch nassestes Bundesland.

Offenbach, 29. Dezember 2023 – Der Dezember 2023 war der 15. in Folge mit auffallend hohen Temperaturen und wird voraussichtlich zu den acht wärmsten Weihnachtsmonaten seit 1881 gehören. Diese positive Abweichung konnten auch die winterlichen Bedingungen im ersten Monatsdrittel nicht ausgleichen. Durch bemerkenswert hohe Niederschlagsmengen wird der Dezember 2023 wohl zu den nassesten zehn Monaten seit 1881 gehören.

(Pressemitteilung DWD)

In den feuchten Gebieten des Nordwestens war eine fast schon vollständige Abwesenheit der Sonneneinstrahlung zu verzeichnen, während im äußersten Süden eine überdurchschnittlich hohe Stundensumme ermittelt werden konnte, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen.

Nach winterlichem Start deutlicher Temperaturanstieg mit sehr milden Festtagen

Das Mittel der Lufttemperatur lag im Dezember 2023 mit 3,9 Grad Celsius (°C) um 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (0,8 °C). Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (1,8 °C) betrug die Abweichung 2,1 Grad. Der Weihnachtsmonat begann winterlich mit landesweiten Nachtfrösten und sogar sehr strengen Frösten im Südosten. Gottfrieding, Niederbayern, meldete am 3. mit -18,9 °C den bundesweiten Tiefstwert. Ab dem zweiten Adventswochenende setzte sich mildere Luft durch. An Weihnachten wurde es fast frühlingshaft mild. Das im Berchtesgadener Land gelegene Piding verzeichnete zur späten Stunde am Heiligen Abend mit Föhnunterstützung sogar 16,9 °C. Es war der Höchstwert im Dezember 2023.

Extrem nass mit Rekordmengen in der nördlichen Mitte und Weihnachtshochwasser

Im Dezember fielen mit ungewöhnlich hohen 114 Litern pro Quadratmeter (l/m²) knapp 63 Prozent mehr Niederschlag, als in der Referenzperiode 1961 bis 1990 (70 l/m²). Im Vergleich zu 1991 bis 2020 erreichte das Plus rund 60 Prozent des Solls (71 l/m²). Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verzeichneten wohl den nassesten Weihnachtsmonat seit Messbeginn. Besonders in den zentralen Mittelgebirgen und im Schwarzwald gingen teils über 300 l/m² nieder. Ab den Festtagen kam es vielerorts zu Hochwasserwellen mit großen Überflutungen insbesondere in Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Vergleichsweise niederschlagsärmere Regionen waren im Dezember mitunter am Oberrhein mit Mengen um 50 l/m² zu finden.

Bis auf den Süden ein verbreitet sehr trüber Dezembermonat

Mit rund 33 Stunden verfehlte die Sonnenscheindauer im Dezember ihr Soll von 38 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um rund 15 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (42 Stunden) betrug die negative Abweichung fast 30 Prozent. Bis zu 80 Stunden schien die Sonne im Alpenvorland. Weite Teile Niedersachsens meldeten dagegen keine 10 Stunden.

Das Wetter in den Bundesländern im Dezember 2023

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Nordrhein-Westfalen: Im Weihnachtsmonat platzierte sich NRW mit 5,5 °C (2,3 °C) als mildestes und mit extrem hohen Mengen von 165 l/m² (88 l/m²) auch als nassestes Bundesland. Im Sauerland, aber auch am Teutoburger Wald, fielen im Dezemberverlauf sogar örtlich über 300 l/m². An Weihnachten und danach herrschte vor allem im Münsterland, Ostwestfalen und im nördlichen Ruhrgebiet eine angespannte Hochwassersituation. Nur 25 Stunden (37 Stunden) schien die Sonne.

„Deutschlandwetter im Dezember 2023“ weiterlesenDeutschlandwetter im September 2023

Rekord-Monat: Wärmster und zweitsonnigster September seit Messbeginn

Offenbach, 29. September 2023 – Eine Omega-Wetterlage brachte im September enorme meteorologische Anomalien in Deutschland.

(Pressemitteilung DWD)

So stieg die Temperatur unter ständigem Hochdruckeinfluss auf einen bisher in den Annalen der Wetteraufzeichnungen unerreichten Wert. Auch die Sonne schien unermüdlich, während es gleichzeitig erheblich zu trocken war, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen meldete.

Sommerfortsetzung statt Herbstbeginn: September 2023 fast 4 Grad zu warm

Das Temperaturmittel lag im September 2023 mit 17,2 Grad Celsius (°C) um 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 3,4 Grad. Damit wurden die bisherigen Rekorde aus den Septembermonaten 2006 und 2016 (jeweils 16,9 °C) deutlich übertroffen. „Die außergewöhnlichen Temperaturen im diesjährigen Rekord-September in Deutschland sind ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden,“ so Tobias Fuchs, Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt beim DWD.

Ausschlaggebend für den Rekord waren viele Sommertage (gleich oder > 25 °C) und vor allem im Norddeutschen Tiefland auch eine bemerkenswert hohe Anzahl von heißen Tagen (gleich oder > 30 °C). Am Nordrand der Mittelgebirge, wie in Barsinghausen-Hohenbostel (20 km südwestlich von Hannover) und in Huy-Pabstorf (ca. 45 km westlich von Magdeburg) wurde erstmals an sieben Tagen die 30-Grad-Marke gerissen. Der Oberrheingraben wartete, wie in Waghäusel-Kirrlach, sogar mit zehn heißen Tagen auf. Dort wurde es am 12. mit 33,3 °C auch am heißesten. Als erfrischendes Kontrastprogramm markierten am 25. Deutschneudorf-Brüderwiese (Erzgebirge) und Oberstdorf (Allgäu) mit jeweils 0,9 °C die bundesweiten Tiefpunkte.

Außergewöhnlich trockener September mit regional schweren Unwettern

Im September fielen mit rund 32 Litern pro Quadratmeter (l/m²) nur etwas mehr als die Hälfte des Niederschlags der Referenzperiode 1961 bis 1990 (61 l/m²). Im Vergleich zu 1991 bis 2020 erreichte die Menge ebenfalls knapp die Hälfte des Solls von 65 l/m². Die stärksten Niederschläge wurden im Westen und entlang der Alpen beobachtet, wobei in einigen Gebieten sogar mehr als 100 l/m² verzeichnet wurden. Diese heftigen Niederschläge gingen teilweise mit Unwettern einher. Beckum-Vellern, südöstliches Münsterland, meldete am 12. mit 102,6 l/m² den höchsten Tagesniederschlag.

Rekordverdächtiger Septembersonnenschein – nur 1959 war sonniger

Mit rund 246 Stunden übertraf der Sonnenschein im September sein Soll von 150 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um fast 65 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (157 Stunden) betrug das Plus etwa 57 Prozent.

Es war nach 1959 (264 Stunden) der zweitsonnigste September. Bereits zur Monatsmitte meldeten zahlreiche Stationen das Erreichen des Klimasolls. Astronomisch bedingt gab es im Süden mit knapp 280 Stunden die größte und im äußersten Norden mit örtlich unter 200 Stunden die vergleichsweise geringste Sonnenscheindauer. Dafür wurden vor allem über der Nordhälfte in der Nacht zum 25. imposante Polarlichter beobachtet.

Nordrhein-Westfalen: In NRW wird sich der September 2023 mit 17,8 °C (13,6 °C) als Wärmster in den Büchern verewigen. Dieser Rekord wurde auch durch die hohe Anzahl an heißen Tagen (? 30 °C) erreicht. Am Niederrhein gab es davon sogar sieben. In der Fläche fielen 64 l/m² (67 l/m²). Damit war NRW das Bundesland mit dem höchsten Niederschlagsaufkommen. Beckum-Vellern, im südöstlichen Münsterland, registrierte am 12. mit 102,6 l/m² den höchsten Tagesniederschlag. Die Sonne zeigte sich im letzten Monat rund 230 Stunden, was ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem Soll (135 Stunden) und den zweithöchsten Septemberwert bedeutet.

„Deutschlandwetter im September 2023“ weiterlesenDas Deutschlandwetter im Sommer 2023

Seit 27 Jahren war jeder Sommer in Deutschland zu warm

Offenbach, 30. August 2023 – Die Temperatur des Sommers 2023 liegt in Deutschland deutlich über dem vieljährigen Mittel. „Seit nun 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen. Wieder können wir den Klimawandel live erleben,“ kommentiert Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die aktuelle Sommerbilanz des nationalen Wetterdienstes.

Einem außerordentlich sonnenverwöhnten Juni folgte ein Juli mit extremen Hitzepeaks und ein frühherbstlicher Auftakt im August. Begleitet wurde der Witterungsverlauf von zunehmenden Niederschlägen und einer leicht überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer. Das meldet der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen.

Von tropischer Hitze und frühherbstlicher Frische – Sommer mit großen Schwankungen

Das Temperaturmittel lag im Sommer 2023 mit 18,6 Grad Celsius (°C) um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (16,3 °C) – der 27. zu warme Sommer in Folge. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (17,6 °C) betrug die Abweichung 1,0 Grad. Nach dem am 3.6. in Sohland an der Spree mit -0,7 °C der bundesweite Sommer-Tiefstwert ermittelt wurde, herrschte im weiteren Juniverlauf im Südwesten des Landes eine außergewöhnlich warme Witterung. Im Juli gesellten sich extreme Hitzepeaks hinzu, die am 15.7. bei 38,8 °C in Möhrendorf-Kleinseebach (Bayern) gipfelten. Daraufhin gab uns die erste Augustdekade einen Vorgeschmack auf den Herbst. Mitte August drehte das Thermostat wieder auf und in feuchter Luft wurde die Wärme zu einer großen Bürde. Mit Abschluss des Sommers kehrte die von Vielen ersehnte Abkühlung zurück.

Nasser Juli und August verschafften dem Sommer ein Niederschlagsplus

Im Sommer 2023 fiel mit rund 270 Litern pro Quadratmeter (l/m²) ein gutes Zehntel mehr Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990 (239 l/m²). Das Mittel der Periode 1991 bis 2020 liegt bei 241 l/m². Im Laufe des Sommers gab es Niederschläge im ganzen Land. Sie erreichten ihr Maximum im August. Es kam zu teils heftigen Starkregen- und Hagelgewittern, zum Sommerfinale aber auch zu Dauerregen mit steigender Hochwassergefahr im Südosten. Direkt an den Alpen wurden im Laufe der drei Monate bis zu 600 l/m² gemessen. Im Fichtelgebirge (Station Bad Berneck) wurde während eines Unwetters am 22.6. mit 120,7 l/m² der höchste Tagesniederschlag erfasst. Vergleichbare Mengen fielen während der Sommermonate örtlich im Oberrheinischen Tiefland und im Nordosten.

Heiterer Sommer mit dem zweitsonnigsten Juni seit Messbeginn

Mit 720 Stunden übertraf der Sonnenschein ihr Soll von 614 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um etwa 17 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (654 Stunden) betrug das Plus rund 10 Prozent. Aufsehen erregte vor allem der Juni als Zweitsonnigster seit Messbeginn. Am meisten schien die Sonne mit über 800 Stunden im Alpenvorland und an der Grenze zur Schweiz.

Das Wetter in den Bundesländern im Sommer 2023

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Nordrhein-Westfalen: Als Sommerauftakt verkündete NRW den zweitwärmsten und sonnigsten Juni. In den darauffolgenden Monaten Juli und August fielen reichlich Niederschläge, die das Gesamtvolumen des Sommers auf knapp 320 l/m² (240 l/m²) hoben. Die Sonne schien 670 Stunden (554 Stunden). Damit war NRW im Ländervergleich die schattigste Region der Republik. Die Sommertemperatur lag bei durchschnittlich 18,4 °C (16,3 °C).

„Das Deutschlandwetter im Sommer 2023“ weiterlesenSo war das Deutschlandwetter im April 2023

Erster zu nasser April in Deutschland seit 15 Jahren

Offenbach, 28. April 2023 – Der April 2023 fiel in Deutschland, so die vorläufige Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), recht durchschnittlich aus. Der Ostermonat war verglichen mit den vieljährigen Mittelwerten etwas zu feucht und recht typisch bei Temperatur und Sonnenscheindauer.

(Pressemitteilung DWD)

Ein Blick ins Klimaarchiv des nationalen Wetterdienstes sorgt dann aber doch für eine Überraschung: „Erstmals seit 15 Jahren war ein April in Deutschland wieder zu nass,“ betont DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Dank der überdurchschnittlichen Niederschläge der vergangenen Monate färbte sich die Vegetation allmählich kräftig grün ein. Am Himmel gab es im April ein seltenes Farbenspiel zu bestaunen: In der Nacht zum 24. konnten bis zur Landesmitte intensive Polarlichter beobachtet werden. Das meldet der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen.

Milder Norden verfehlt ersten Sommertag des Jahres nur knapp

Das Temperaturmittel entsprach im April 2023 mit 7,5 Grad Celsius (°C) nahezu dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 7,4 °C. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 ergab sich eine Abweichung von minus 1,5 Grad. Aufs und Abs formten die Temperaturkurve im zweiten Frühlingsmonat. Kühle Phasen bestimmten zeitweise die erste und letzte Aprilwoche – mit eisigen Nächten zum Monatsbeginn. Carlsfeld im Erzgebirge hatte am 5. mit -8,8 °C den deutschlandweiten Tiefstwert auf dem Zettel. Vom 21. bis 23. wurde es auch mal warm. Den Temperaturgipfel meldeten Nienburg in Niedersachsen und Jena in Thüringen am 22. mit jeweils 24,6 °C. Damit wurde im April in Deutschland erstmals seit 2008 kein einziger Sommertag mit mehr als 25 °C beobachtet.

Nasser Süden mit teils schweren Gewittern, Richtung Ostsee sehr trocken

Im April fielen nach vorläufigen Berechnungen des DWD mindestens 64 Litern pro Quadratmeter (l/m²). Das wären gut 10 Prozent mehr Niederschlag als in der Referenzperiode 1961 – 1990 (58 l/m²). Im Vergleich zu 1991 – 2020 (45 l/m²) erreichte die Menge sogar ein Plus von über 40 Prozent. Der Monatsstart und die Monatsmitte brachten reichlich Niederschläge. In der Südhälfte erfassten die Stationen an mindestens jedem zweiten Apriltag Niederschlag. Am Abend des 23. tobten in Bayern blitzintensive Gewitter. An den Alpen gab es die höchsten Monatsmengen (> 200 l/m²), an der Ostsee blieb es mit teils unter 20 l/m² sehr trocken. Unter dem Strich konnte der DWD landesweit eine weitere Erholung der Bodenfeuchte feststellen. Bis zum 24. lag sie im Vergleich zum Mittel des Zeitraums 1991-2020 in Teilen des Berglands und von der Ostsee bis in die nördliche Mitte im Bereich der jahreszeitlichen Durchschnittswerte, ansonsten verbreitet darüber. Dazu der aktuelle DWD-Bericht vom 24.4.2023.

Sonniges Küstenumfeld, in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen wolkiger

Mit etwa 150 Stunden verpasste die Sonne im April ihren Sollwert von 154 Stunden (Periode 1961 bis 1990) nur geringfügig. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (183 Stunden) war das Minus von etwa einem Fünftel deutlicher. Das Küstenumfeld erlebte über 200 Sonnenstunden. In den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen halbierte sich die dort typische Anzahl.

Das Wetter in den Bundesländern im April 2023

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Nordrhein-Westfalen: Hier ging der April mit einer Gebietsmitteltemperatur von 8,1 °C (7,9 °C) und einem Flächenniederschlag von 69 l/m² (62 l/m²) zu Ende. Das Bergische Land erfasste sogar über 100 l/m². Die Sonnenscheindauer tangierte mit 150 Stunden (148 Stunden) ihren Sollwert.

„So war das Deutschlandwetter im April 2023“ weiterlesenDie Lokalzeitung und das Wetter – eine merkwürdige Allianz voller Nonsense

Ich frage mich manchmal, unter welchem Stein die Lokalredaktion der Westfalenpost haust. Am 29. März erschien ein Artikel mit der Überschrift „Prognose: Wann endet endlich das Winterwetter im Sauerland?“ Als Aufmacher ein dpa-Foto mit einem schneebedeckten Vogelhäuschen plus strubbeliger Kohlmeise. „Der Winter scheint endlos“ , heißt es weiter im ersten Satz des Textes.

Ich mache es kurz: Die Frage, wann denn das Winterwetter im Sauerland ende, ist unsinnig, denn schon längst haben sich Winter und Winterwetter für diese Saison verabschiedet. Die Mischung aus Sonne, Wolken, Regen, Graupel, Schnee, Wärme und Kälte, die wir seit einiger Zeit erleben, kenne ich seit Jahr und Tag unter dem Namen „Aprilwetter“, in diesem Fall wäre es ein verfrühtes Aprilwetter im März.

Vor zwei Tagen, am 29. März, als der Artikel nach dem Ende des Winterwetters fragt, radele ich fast 70 Kilometer durch das Hochsauerland, von Siedlinghausen hoch zum Großen Bildchen, durchs Sorpetal und in einem großen Bogen zurück nach Hause. Keine Spur von Winterwetter.

Ich habe den Verdacht, dass die Westfalenpost alles daran setzt, so oft wie möglich Begriffe, die mit Winter und Schnee zu tun haben, in ihren Überschriften unterzubringen. In der Realität bleibt oft ein laues Lüftchen statt „Wintereinbruch“ oder gar „Schneewalze“. Nicht selten sind die Artikel dann noch mit Archivbildern oder wie in diesem Fall dpa-Fotos geschmückt.

Die Realität ist doch, dass der März wieder einmal viel zu warm war, dass wir viele Tage im Winter hatten, an denen die Hügel grün blieben. Ja, es gab auch Schnee, aber der wurde dann immer mal wieder von warmen Regenfronten weggefressen.

Übrig blieben dann die weißen Kunstschnee-Bänder auf den braunen Hügeln von Winterberg. Ein trauriger Anblick, wie ich ihn hier am 19. März festgehalten hatte:

Die Lokalzeitungen befinden sich in einer Krise. Die Digitalangebote können den Schwund der Print-Abonnent*innen nicht kompensieren.

Ich glaube nicht, dass marktschreierische, Klickzahlen erheischende Titel den Ausweg bieten. Gerade bei Lokalzeitungen merken die Leser*innen sehr schnell, wenn Titel, Aufmachung und Inhalt des Angebots nicht stimmig sind.

Meine Wetterinformationen hole ich mir beim Deutschen Wetterdienst. Die wissen wenigstens, wann der Winter zu Ende ist und der Frühling begonnen hat.

Zur Krise des Lokaljournalismus habe ich heute Nachmittag auf WDR 5 im Westblick zwei gute Beiträge gehört.

Zeitungssterben in NRW: Immer weniger Abonnenten, steigende Produktionskosten: Für viele Zeitungsverlage sind die Zeiten schwierig, besonders, was den Verkauf der Printausgaben angeht. Gespart wird besonders häufig im Lokaljournalismus, berichtet Torsten Reschke.

Interview Prof. Wiebke Möhring, TU Dortmund: Warum sind viele Zeitungen in wirtschaftliche Notlage geraten? Haben Verleger zu spät auf digitale Produkte umgestellt? Und welche Folgen hat es für unsere Gesellschaft und Demokratie, wenn Zeitungen in der Region kein qualitativ hochwertiges Angebot mehr anbieten zu können? Zu diesen Fragen forscht Prof. Wiebke Möhring an der TU Dortmund.

Deutschlandwetter im März 2023: nass und mild

Nassester März in Deutschland seit gut 20 Jahren. Der erste Frühlingsmonat 2023 war zugleich auch recht mild.

Offenbach, 30. März 2023 – Der März 2023 war nach vorläufigen Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der nassteste März seit 2001 und etwas sonnenscheinarm. Er steht damit im deutlichen Gegensatz zum März des Vorjahres, der als vierttrockenster und sonnigster seit Messbeginn im Klimaarchiv des nationalen Wetterdienstes ausgewiesen wird.

(Pressemitteilung DWD)

Der erste Frühlingsmonat 2023 war zugleich auch recht mild. So erfolgte bis Mitte des Monats verbreitet der Start der Vegetationsperiode. Das Blühen der Forsythie – ein Signal für den Beginn des phänologischen Erstfrühlings – fand im Flächenmittel bereits am 15. März statt und damit etwa zehn Tage früher als im historischen Vergleich. Das meldet der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen.

Milder März mit Temperaturen zwischen Spätwinter und Frühsommer

Das Temperaturmittel für Deutschland lag im März 2023 mit 5,7 Grad Celsius (°C) um 2,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung +1,1 Grad. Geprägt wurde der Witterungsverlauf von großen Temperatursprüngen. Der Monatsauftakt erfolgte eisig, mit dem bundesweiten Tiefstwert von -14,2 °C am 1. in Deutschneudorf-Brüderwiese (Erzgebirge). Der Monatshöchstwert von 23,9 °C wurde vom DWD am 13. In Rheinfelden (Oberrheingraben) gemessen.

Niederschläge an zwei von drei Tagen im März 2023

Im März fielen mit über 90 Litern pro Quadratmeter (l/m²) fast 60 Prozent mehr Niederschlag als im Schnitt (56,5 l/m²) der Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (57,1 l/m²) lag das Plus bei annähernd 58 Prozent. Damit dürfte der März 2023 mit Niederschlägen an 2/3 aller Tage der nasseste erste Frühlingsmonat seit 2001 sein. Damals wurden vom DWD 109 l/m² gemessen. Am 8. bescherte eine markante Luftmassengrenze der Mitte Deutschlands hohe Tagesniederschläge zwischen 25 und fast 60 l/m², wie der Station Saarbrücken-Ensheim mit 59 l/m². Das war der Spitzenwert. In den zentralen Mittelgebirgen rieselte der Niederschlag als Schnee, der zu Beginn der zweiten Monatsdekade auf Teile des Norddeutschen Tieflandes übergriff und dieses kurzzeitig in eine Winterlandschaft verwandelte. Vom Emsland über die Lüneburger Heide bis in die Mecklenburgische Seenplatte wurden am 11. gebietsweise 10 bis 20 cm gemessen. Die höchsten Monatsniederschläge fielen im Schwarzwald und in den zentralen Mittelgebirgen (teils > 200 l/m²). Am trockensten blieb es örtlich mit etwa 40 l/m² in Ober- und Niederbayern sowie im Nordosten.

Im Süden und an den Küsten am sonnigsten

Mit 100 Stunden verfehlte die Sonnenscheindauer im März ihr Soll von 111 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um 11 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (127 Stunden) betrug die negative Abweichung 27 Prozent. Vor allem auf der Schwäbischen Alb, im Alpenvorland und an den Küsten schien die Sonnen deutlich über 120 Stunden.

Das Wetter in den Bundesländern im März 2023

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Baden-Württemberg: Mit 6,6 °C (3,6 °C) war der Südwesten die zweitwärmste Region. Frühsommerlich warm wurde es am 13. im Oberrheingraben. Rheinfelden gab mit 23,9 °C die bundesweit höchste Temperatur bekannt. In der Fläche fielen 103 l/m² (70 l/m²), im Schwarzwald kamen örtlich über 250 l/m² zusammen. Mit etwa 115 Stunden (117 Stunden) ragte Baden-Württemberg als sonnigstes Bundesland heraus.

Bayern: Im Freistaat sorgte der März 2023 für ein Temperaturmittel von 5,6 °C (2,9 °C) und eine Niederschlagsmenge von 81 l/m² (62 l/m²). In Teilen Ober- und Niederbayerns blieb es mit Mengen örtlich unter 50 l/m² am trockensten. Mit knapp 115 Stunden (119 Stunden) landete das Bundesland auf Platz 2 der sonnigsten Gebiete. Besonders heiter waren die Regionen südlich der Schwäbischen und Fränkischen Alb.

Berlin: Unbeständig, mild und außergewöhnlich nass zeigte sich der März 2023 auch in der Bundeshauptstadt. So ermittelte der DWD für Berlin mit 70 l/m² (37 l/m²) fast das Doppelte der typischen Niederschlagsmenge. Die Mitteltemperatur erreichte 5,9 °C (4,0 °C) und die Sonnenscheindauer 105 Stunden (121 Stunden).

Brandenburg: Brandenburg erlebte voraussichtlich den nassesten März seit dem Jahr 2000. Mit 63 l/m² (36 l/m²) lag das Niederschlagsplus bei rund 75 Prozent. Im Ländervergleich fiel die Region aber als zweitniederschlagsärmste Region zurück. Die Märztemperatur erzielte milde 5,5 °C (3,5 °C) bei einer unterdurchschnittlichen Sonnenscheindauer von rund 95 Stunden (120 Stunden).

Bremen: Der äußert launische März brachte Bremen neben überwiegend milden Luftmassen auch rund 80 Prozent mehr Niederschlag. 6,1 °C (3,9 °C) und 93 l/m² (51 l/m²) standen in der Bilanz. Entsprechend selten zeigte sich die Sonne mit fast 85 Stunden (102 Stunden). Bremen war das zweitsonnenscheinärmste Bundesland.

Hamburg: Der sehr wechselhafte März führte im Mittel 6,0 °C (3,9 °C) und mit 89 l/m² (55 l/m²) sehr feuchte Luftmassen in die Hansestadt. An bis zu 24 Tagen wurde Niederschlag gemessen. Die Sonne kam dennoch gut 90 Stunden (101 Stunden) zum Vorschein.

Hessen: Der März 2023 war mit 105 l/m² und gemittelten 23 Niederschlagstagen der mit Abstand nasseste März seit 2001. Das Plus betrug im Vergleich zum vieljährigen Mittel (62 l/m²) fast 70 Prozent. Am 8. und 9. lag über dem Land eine markante Luftmassengrenze. Während der Wetterpark in Offenbach am 9. einen Höchstwert von 14,6 °C meldete, befand sich das Temperaturniveau an der Station Wesertal-Lippoldsberg zur gleichen Zeit bei 3,1 °C. Das Märzmittel lag schließlich bei milden 5,9 °C (3,8 °C). Dazu zeigte sich die Sonne gut 95 Stunden (107 Stunden). Am Nachmittag des 26. wütete ein Tornado in Fernwald-Annerod, östlich von Gießen, und deckte zahlreiche Dächer ab. Die geschätzten Windgeschwindigkeiten lagen zwischen 117 bis 180 km/h (F1-Tornado). Nach aktuellem Stand hat derselbe Wirbelsturm kurz zuvor auch bei Wetzlar gewütet.

Mecklenburg-Vorpommern: Der Nordosten war mit einer Mitteltemperatur von 5,0 °C (2,8 °C) die kühlste Region in Deutschland. Mit 55 l/m² (41 l/m²) brachte der Monat 35 Prozent mehr Niederschlag, sowohl in flüssiger als auch in fester Form. So legte sich vom 10. bis 12. über die südlichen Gebiete eine teils über 10 cm hohe Schneedecke. Trotz des Niederschlagreichtums war das Bundesland im Vergleich die trockenste Region. Die Sonnenscheindauer blieb mit 105 Stunden minimal unter ihrem Sollwert von 114 Stunden.

Niedersachsen: In Niedersachsen endete der erste meteorologische Frühlingsmonat als nassester der vergangenen zwei Dekaden. In der Fläche wurden rund 93 l/m² und damit etwa 70 Prozent mehr Niederschlag als im klimatologischen Mittel (55 l/m²) eingesammelt. Zeitweise fiel dieser noch als Schnee. Vor allem vom 10. bis 12. lag zeit- und gebietsweise eine geschlossene Schneedecke. In der Lüneburger Heide wurden dabei am 11. bis zu 20 cm gemessen – es kam zu zahlreichen Glätteunfällen und Schneebruch in den Wäldern. Trotz Winterintermezzo verlief der März mit 5,8 °C (3,9 °C) milder als üblich. Die Sonne schien rund 90 Stunden (102 Stunden).

Nordrhein-Westfalen: Der März 2023 zählte in NRW zu den zehn nassesten seit Aufzeichnungsbeginn. Fast 121 l/m² (71 l/m²) wurden vom DWD ermittelt – ein Plus von rund 70 Prozent. Im Sauerland fielen örtlich sogar über 200 l/m². Nach dem Saarland schloss sich NRW als zweitnasseste Region an. Am 9. war eine markante Luftmassengrenzen wetterbestimmend. Während auf der kalten Seite in Bad Salzuflen mittags 2,4 °C gemessen wurden, gab Weilerswist-Lommersum 13,2 °C bekannt. Im Mittel lag die Märztemperatur bei milden 6,2 °C (4,5 °C). Dürftig blieb die Sonnenscheindauer mit 83 Stunden (103 Stunden). NRW war das sonnenscheinärmste Gebiet.

Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz war im März mit 6,3 °C (4,2°C) eine vergleichsweise milde Region. Wie die vorläufige Niederschlagsanalyse zeigt, war der Monat mit 105 l/m² (64 l/m²) und einem Plus von knapp 70 Prozent einer der zehn niederschlagsreichsten Märzmonate seit 1881. Rund 100 Stunden (110 Stunden) konnte sich die Sonne dennoch zeigen.

Saarland: Mit 6,7 °C (4,6 °C) war das Saarland das wärmste und mit 156 l/m² (79 l/m²) auch das niederschlagsreichste Bundesland im diesjährigen März. Mit dem nahezu Zweifachen der gewöhnlichen Niederschlagsmenge war es der nasseste März seit 2001 und der fünftnasseste seit Aufzeichnungsbeginn. Allein am 8. verbuchte Saarbrücken-Ensheim 59 l/m² und damit den höchsten Tagesniederschlag in Deutschland. Die Sonne blickte dennoch rund 105 Stunden (114 Stunden) zwischen den Wolken hervor.

Sachsen: Mit 5,1 °C (3,2 °C) war es das zweitkühlste Bundesland. Deutschneudorf-Brüderwiese wurde am 1. mit -14,2 °C der bundesweit tiefste Wert im März 2023 gemessen. Im höheren Erzgebirge gab es noch an 20 Tagen Frost. Nasse 73 l/m² (47 l/m²) fielen in der Fläche, im Erzgebirge wurden stellenweise bis zu 150 l/m² gemessen. Unter dem Schnitt blieb hingegen die Sonnenscheindauer mit 95 Stunden (110 Stunden).

Sachsen-Anhalt: Mit 65 l/m² (40 l/m²) war es hier der nasseste März seit 2001. Im Harz erreichten die Mengen bis 150 l/m². Auch war er es mit 5,7 °C (3,7 °C) zu mild. Die Sonne tauchte mit 95 Stunden (109 Stunden) etwas seltener auf.

Schleswig-Holstein: Mild und nass verlief auch hier der erste meteorologische Frühlingsmonat mit 5,2 °C (3,1 °C) und 69 l/m² (53 l/m²). Im Schnitt fiel an 23 Tagen Niederschlag. Nahezu ausgeglichen lang schien die Sonne in den letzten 31 Tagen mit 100 Stunden (105 Stunden).

Thüringen: Trotz milder 5,2 °C (2,8 °C) war Thüringen das zweitkühlste Bundesland. Mit einer Niederschlagsmenge von 92 l/m² (52 l/m²) war es dort mit Abstand der nasseste März seit 2001. Im Thüringer Wald sammelten sich sogar über 200 l/m². Entsprechend selten schien die Sonne mit 90 Stunden (106 Stunden).

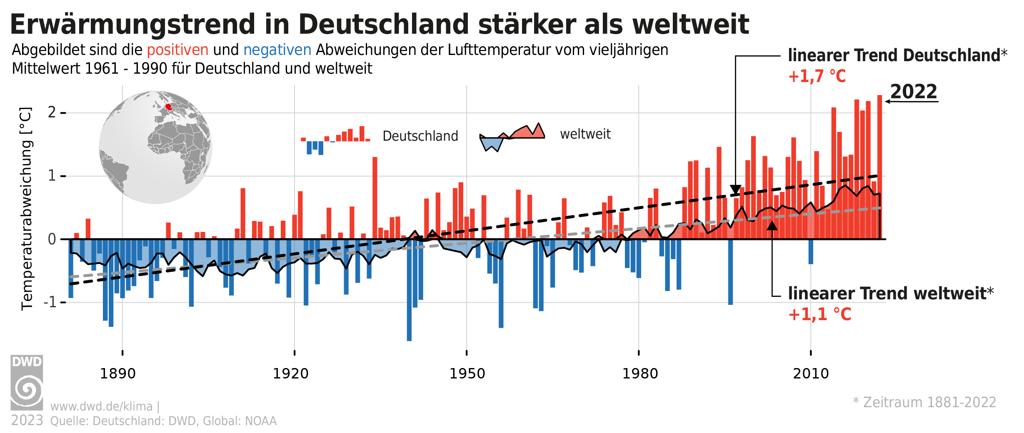

DWD: 2022 war hierzulande das zwölfte zu warme Jahr in Folge. Klimawandel erhöht Gefahr von Hitzewellen, Waldbränden und Versorgungsengpässen.

2022 bestätigt Trend der globalen Erwärmung: Rekorde bei Temperatur und Sonnenschein.

Das Jahr 2022 war hierzulande das zwölfte zu warme Jahr in Folge und stellte sogar den Allzeitrekord aus dem Jahre 2018 ein. Das Gebietsmittel der Temperatur lag in Deutschland mit 10,5 Grad Celsius (°C) 2,3 Grad über dem vieljährigen Mittel der internationalen Referenzperiode 1961-1990.

(Klima-Pressekonferenz 2023 des DWD)

Das mit 2024 Stunden seit 1951 sonnenscheinreichste Jahr bestätigt damit einmal mehr den Trend der globalen Erwärmung mit absehbaren Folgen für Mensch und Natur. „Mehr und intensivere Wetterextreme und sich verschärfende Naturgefahren werden zunehmend auch ein Thema für die Versorgungssicherheit und die innere Sicherheit“, betont Dr. Andreas Becker, Leiter der Abteilung Klimaüberwachung des DWD.

Klimawandel erhöht Gefahr von Hitzewellen, Waldbränden und Versorgungsengpässen

Nach Abschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) führten die wiederholten Hitzewellen und ihr Auftreten über einen langen Zeitraum von Mai bis Oktober 2022 zu einer Übersterblichkeit von etwa 4 500 Menschen. Die Landwirtschaft berichtete über Ertragseinbußen aufgrund der Trockenheit und Hitze in Frühjahr und Sommer 2022. Im Jahresverlauf fielen im Deutschlandmittel rund 670 Liter Regen pro Quadratmeter, das war ein Minus von etwa 15 Prozent verglichen mit der Referenzperiode 1961-1990. Mit weit über 4 300 Hektar verbrannte eine Rekordfläche an Wald, teilweise auch in unmittelbarer Nähe zu bewohntem Gelände. Niedrigwasser beeinträchtige die Schiffbarkeit insbesondere des Rheins, auch für den Transport von Energieträgern wie Kohle und Öl. Becker: „Die Folgen des Klimawandels sind keine abstrakte statistische Kenngröße mehr, sondern belasten zunehmend Deutschlands sichere Versorgung mit Energie und Wasser.“

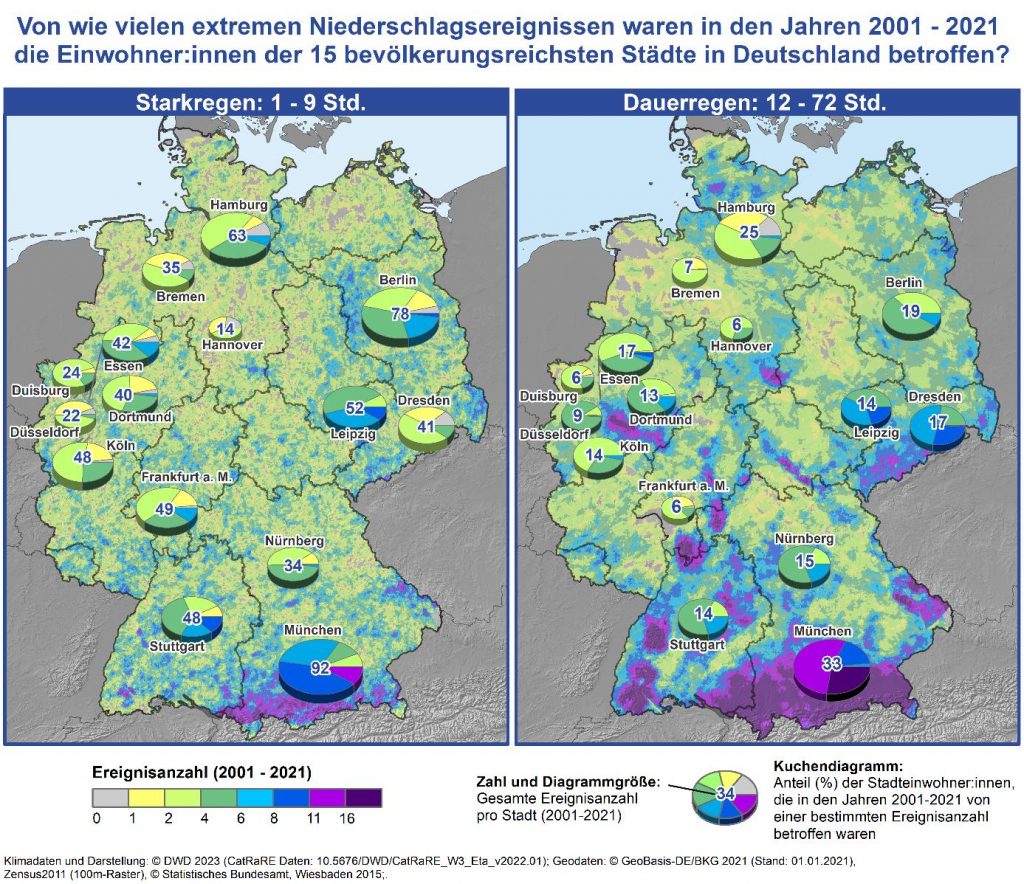

Deutscher Wetterdienst berechnet Starkregengefahr für jeden Ort in Deutschland

Starkregen und Dauerregen gehören schon bisher zu den schadensreichsten Wetterphänomenen in Deutschland. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden deren Gefahren mit der anhaltenden Erderwärmung weiter zunehmen. Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des DWD, auf der Klima-Pressekonferenz des nationalen Wetterdienstes in Berlin: „Es ist deshalb eine Kernaufgabe des Deutschen Wetterdienstes zu analysieren, welche Risiken durch extreme Niederschläge für jede Region, jeden Ort in Deutschland aktuell und künftig bestehen. Dank neuer Beobachtungsdaten und der Verknüpfung der Informationen von Bodenstationen und Wetterradar kann der DWD jetzt für jeden Ort in Deutschland die Starkregengefahr berechnen.“ Die damit möglichen Risikokarten zum Auftreten von Starkregen und Dauerregen seien zum Beispiel für den vorbeugenden Katastrophenschutz als Planungsgrundlage sehr wichtig. Aber auch die Wasserwirtschaft sowie Bauingenieure und Städteplaner profitierten davon bei der angemessenen Dimensionierung von Kanalnetzen, Kläranlagen, Pumpwerken oder Rückhaltebecken.

DWD verknüpft Starkregenkarten mit geografischen und demografischen Informationen

Die Verknüpfung der Risikokarten zu extremen Niederschlägen mit geografischen und demografischen Informationen ermöglicht ganz neue ‚Lagebilder‘. So hat der DWD seine Daten mit der Bevölkerungsstatistik verbunden und konnte so für die 15 bevölkerungsreichsten Städte zeigen, wie stark die Einwohnerinnen und Einwohner von extremen Niederschlägen bisher betroffen waren. Ein Beispiel: In Berlin traten von 2001 bis 2021 insgesamt 19 Dauerregenereignisse auf. Knapp 40 Prozent der Bevölkerung waren von zwei bis drei Ereignissen direkt betroffen, etwas über 50 Prozent von vier bis fünf und die übrigen etwa zehn Prozent von sechs bis sieben dieser Ereignisse. Von den insgesamt 78 kleinräumigeren Starkniederschlagsereignissen wie Schauern und Gewittern wurden die einzelnen Berlinerinnen und Berliner an ihrem Wohnort bis zu sieben Mal getroffen, knapp vier Prozent blieben aber in diesem Zeitraum auch komplett verschont. Fuchs: „Wir benötigen solche Lagebilder, in die alle zuständigen Institutionen ihre Erkenntnisse einspeisen, um aktuelle Wettergefahren richtig einzuschätzen und uns angemessen auf künftige Wettergefahren vorzubereiten.“

2022 war in Deutschland ein Traumjahr für die Photovoltaik

Sonnenscheindauer, Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit sind die wichtigsten meteorologischen Größen für die Energieerzeugung durch Photovoltaik und Windkraft. „Das Jahr 2022 war in Deutschland ein Traumjahr für die Photovoltaik, aber nur recht durchschnittlich für die Windkraft,“ bilanziert Dr. Renate Hagedorn, Vorstand Wettervorhersage des DWD, das zurückliegende Jahr. Mit 2 024 Sonnenstunden war es das sonnenscheinreichste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn und lag 31 Prozent über dem Mittelwert der klimatologischen Referenzperiode 1961-1990 von 1544 Stunden. Seit Messbeginn 1951 hat hierzulande die Sonnenscheindauer im Mittel um gut zehn Prozent zugenommen. Auch die für die Energiegewinnung aus Solarzellen wichtige Globalstrahlung, gemessen in kWh/m2, erreichte 2022 mit etwa 1 230 kWh/m2 einen neuen Höchstwert. Seit Messbeginn 1983 zeigt laut DWD der Trend kontinuierlich nach oben mit einer jährlichen Zunahme um 3,35 kWh/m2. Hagedorn: „Das sind gute Nachrichten für die Photovoltaiknutzung in Deutschland.“ Bei der Windgeschwindigkeit sieht das Bild für 2022 in Deutschland deutlich anders aus. Die gemittelte Windgeschwindigkeit in 100 m Höhe, also einer noch recht typischen Nabenhöhe hiesiger Windkraftanlagen, lag 2022 mit 5,6 m/s nahe dem Mittel der Referenzperiode 1961-1990 (5,7 m/s). Aus meteorologischer Sicht war 2022 ein durchschnittliches Windjahr – und konnte damit Befürchtungen widerlegen, dass nach dem windarmen 2021 nun mit abnehmenden Windgeschwindigkeiten zu rechnen sei.

DWD legt neues Energieprogramm für Unterstützung der Erneuerbaren Energien auf

Im Dialog mit seinen Kunden und Nutzerinnen werde der DWD seine Klima- und Wetterservices weiter verbessern und an sich wandelnden Bedürfnisse der Energiewirtschaft anpassen. Wichtig sei aber auch, dass der Energiesektor daran arbeite, die bereitgestellten meteorologischen und klimatologischen Informationen umfassend in die eigenen Systeme und Entscheidungsprozesse einzubinden. Hagedorn: „Wir haben, um diesen Weg in den kommenden Jahren erfolgreich gehen zu können, ein neues Energieprogramm aufgelegt.“ So wolle der DWD die langfristigen Planungen der Energiewirtschaft unterstützen durch noch detailliertere Informationen über sich im Klimawandel ändernde meteorologische Rahmenbedingungen und die regionalen Unterschiede im Dargebot von Wind und Sonne. Zugleich baue der DWD seine Entwicklungskapazitäten aus, um die Strahlungs- und Windvorhersage auf unterschiedlichen Zeitskalen zu verbessern. Ein bekanntes Phänomen zeige den Nutzen: Saharastaubausbrüche führen in Deutschland etwa 30 bis 40 Mal im Jahr recht kurzfristig zu einer deutlich geringeren Stromerzeugung aus Photovoltaik, die dann durch teurere Erzeugungsarten ausgeglichen werden muss. Durch eine enge Verzahnung von noch genaueren Vorhersagen mit der Netzsystemführung könnten jährlich Einsparungen in Millionenhöhe erreicht werden. Schließlich wolle der DWD seine Partner in die Lage versetzen, Entscheidungen auf Basis von möglichst geringen Unsicherheiten treffen zu können. Da es sich bei der Atmosphäre um ein chaotisches System handelt, sei es unvermeidbar, dass es mal einen größeren, mal kleineren Bereich von möglichen Szenarien für die künftige Entwicklung gebe. Die Kunst bestehe nun darin, einerseits mögliche Zustände korrekt vorherzusagen und andererseits Informationen zur Verlässlichkeit der Vorhersagen in Entscheidungen sinnvoll zu integrieren. Hagedorn: „Das Ziel unseres Energieprogramms ist, dass der DWD auch künftig mit seinen wissenschaftlich fundierten Klima- und Wetterservices einen unverzichtbarer Beitrag zur Sicherung einer Energieversorgung leisten kann, die Ressourcen effizient einsetzt.“

DWD unterstützt Ausbau der Windkraft in Deutschland

Deutscher Wetterdienst verkleinert Schutzzonen um Wetterradare um fast 90 Prozent

Offenbach 10. März 2023 – Der Ausbau der Erneuerbaren Energien stärkt die Versorgungsicherheit in Deutschland und ist unverzichtbar für den Klimaschutz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) – seit Jahrzehnten enger Kooperationspartner der Energiewirtschaft – gibt deshalb ab Anfang 2024 fast 90 Prozent der Schutzzonen um seine Wetterradartürme und Windprofiler für den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen frei.

(Pressemitteilung DWD)

Es handelt sich um den 5 km bis 15 km-Radius um 18 existierende und vier im Genehmigungsprozess befindliche Wetterradarstandorte sowie um vier Windprofiler. Prof. Dr. Gerhard Adrian, Präsident des DWD: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Windkraftanlagen im Nahbereich von Wetterradaranlagen können die Qualität unserer Wetterüberwachung und damit von Unwetterwarnungen deutlich stören. Wir hoffen, dass sich nun auch die Windkraftbetreiber kompromissbereit zeigen und uns anonymisierte Betriebsdaten und, falls vorhanden, meteorologische Daten ihrer Anlagen im 15 km-Radius um Wetterradare überlassen.“

Diese Daten könnten dem DWD helfen, die Störungen der Radardaten durch sich bewegende Rotorblätter etwas auszugleichen. Gleichzeitig wären sie auch hilfreich bei der Verbesserung der Vorhersagen, von der auch die Energiewirtschaft profitiert.

16 000 km² Fläche für Windkraftanlagen

Bisher wurde der nationale Wetterdienst bei jeder Windkraftanlage im Umkreis von 15 km um ein Radar beteiligt, künftig wird er nur noch im 5 km-Radius Rechtsmittel einlegen. Damit werden gut 16 000 km² für den Bau von Windkraftanlagen für die potenzielle Windenergiegewinnung freigegeben. Wetterradartürme stehen möglichst in hindernisfreien und damit meist exponierten und abgelegenen Regionen.

Radarstandorte in höheren Lagen sind oft auch für die Windenergiegewinnung interessant. Möglicherweise kann das hinsichtlich der unverzichtbaren 5 km-Schutzzone um einen Radarstandort zu einem bleibenden Konflikt mit der Windkraftwirtschaft führen. Adrian: „Wir sind bereit, über die Verlegung von Wetterradarstandorten zu sprechen. Aber erst, wenn grundsätzlich geklärt ist, welche Gebiete in Deutschland als Windkraftvorrangflächen ausgewiesen werden und wir damit Planungssicherheit haben.“

Das am 1. Februar 2023 in Kraft getretene „Windenergieanlagen-an-Land-Gesetz“ schreibt vor, dass zwischen 1,8 und 2,2 Prozent der Landesfläche für den Bau von Windenergieanlagen ausgewiesen werden.