Das Dürreereignis zwischen 2018 und 2020 war das heftigste seit mehr als 250 Jahren

Foto: UFZ

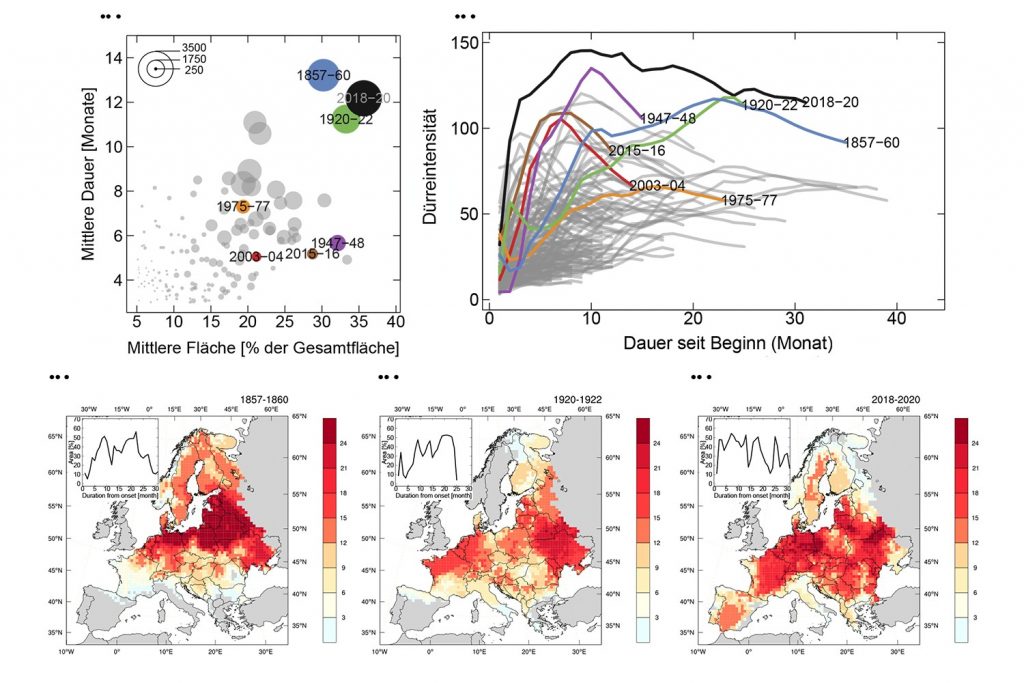

Es waren Tage, Monate und Jahre, die vielen im Gedächtnis blieben: die Dürreperiode zwischen 2018 und 2020. Einem von Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) angeführten internationalen Forscherteam ist es nun gelungen, die Dimension dieses Ereignisses historisch einzuordnen. Demnach hat sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts keine Dürre so großflächig über Europa ausgebreitet und fiel kein Temperaturanstieg während einer Dürreperiode so groß aus. Das macht die Jahre 2018 bis 2020 zum neuen Vergleichsmaßstab für Dürren. Weil diese in Zukunft häufiger auftreten könnten, empfehlen die Wissenschaftler dringend, geeignete, regional angepasste Maßnahmen gegen die Wasserknappheit zu entwickeln und umzusetzen.

(Pressemitteilung Helmholtz Zentrum für Umweltforschung)

Verdorrte Wiesen und Äcker, ausgetrocknete Bäche, abgestorbene Wälder, zurückgefahrene Kraftwerke – die Dürrejahre 2018, 2019 und 2020 waren außergewöhnlich und hatten substanzielle Auswirkungen auf Natur und Wirtschaft. Doch wie sie in ihrer historischen Dimension einzuordnen sind, war bislang unklar. Nun steht fest: „Die Dürreperiode 2018 bis 2020 ist die neue Benchmark für Dürren in Europa“, sagt Dr. Oldrich Rakovec, UFZ-Modellierer und Hauptautor des in der Zeitschrift Earth’s Future der American Geophysical Union veröffentlichten Papers. Belegen können das die Wissenschaftler anhand einer Vielzahl von Fakten, die sie durch die Rekonstruktion historischer Dürren bis ins Jahr 1766 erhielten und deren Ausmaße sie mit der Dürre 2018 bis 2020 verglichen.

„Neue Dürre-Benchmark für Europa“ weiterlesen