Bis jetzt erscheinen noch keine hier veröffentlichen Beiträge drüben bei Mastodon. Dies ist ein erneuter Versuch.

Kategorie: In eigener Sache

Test-Beitrag für Mastodon

Mit diesem Beitrag will ich testen, ob das Plug-In „AktivityPub“ funktioniert. Nach dem Veröffentlichen sollte der Beitrag unter dem Blogbenutzernamen hjs@www.schiebener.net bzw. der Profil-URL https://www.schiebener.net/wordpress/@hjs abrufbar sein.

Bin gespannt.

Es funktioniert nicht über den Blognamen, allerdings geht es drüben bei Mastodon mit @zoom, analog die anderen Autor*innen, sobald sie ab jetzt etwas veröffentlichen. Also bspw. @redaktion@schiebener.net bei Pressemitteilungen und Beitragsübernamen.

Auf zur Wasserkuppe Tag 2: Kassel – Rotenburg an der Fulda

Wir hatten großes Glück mit dem Wetter. In der Nacht vom 7. auf den 8. April regnete es noch einmal. Doch als wir morgens aus dem Fenster der Jugendherberge Kassel Richtung Tannenwäldchen schauten, schien die Sonne, und so sollte es die ganze Woche bleiben. In Kurzform: Sonnenschutzfaktor 50 für unsere Radlernasen.

„Auf zur Wasserkuppe Tag 2: Kassel – Rotenburg an der Fulda“ weiterlesenAuf zur Wasserkuppe Tag 1: Siedlinghausen – Korbach – Kassel

Von allen Arten des Reisens ist mir die mehrtägige Radtour immer noch die liebste. Mein Reiseleben hat als Schüler mit einem Dreigang-Rad begonnen. Heute weiß ich manchmal gar nicht, wie viele Gänge diese verflixten Räder eigentlich haben. Kettschaltungen, Nabenschaltungen – eigentlich schalte ich – drei Ritzel vorn, neun Ritzel hinten – zwei bis drei Lieblingsgänge und einen Not-Gang zum bergauf Fahren.

„Auf zur Wasserkuppe Tag 1: Siedlinghausen – Korbach – Kassel“ weiterlesenHoffentlich klappt’s: Blog – Datenbankumzug

Das MySQL der aktuellen Datenbank ist veraltet. Irgendetwas mit 5.7. Inzwischen sollen die DBs mit 8.0 laufen. Es ist also Zeit, eine neue Datenbank zu erzeugen und die alte Datenbank zu ex- und dann wiederum zu importieren.

„Hoffentlich klappt’s: Blog – Datenbankumzug“ weiterlesenWieder im Lande…

Eine Woche lang habe ich das Blog brach liegen lassen. Wir haben in dieser Zeit eine Radtour zur Wasserkuppe (Rhön) und zurück genossen. Beim letzten Anlauf vor einigen Jahren waren mir hinter Marburg einige Speichen am Hinterrad gebrochen, und ich musste die Tour vorzeitig abbrechen.

Diesmal hatten wir mehr Zeit und Ruhe. Grob skizziert war der Verlauf wie folgt:

- Siedlinghausen – Korbach – Kassel

- Kassel – Rotenburg an der Fulda

- Rotenburg – Tann in der Rhön

- Tann – Wasserkuppe – Neustadt a.d. Saale – Bad Kissingen

- Bad Kissingen – Gemünden am Main – Altengronau a.d. Sinn

- Altengronau – Wildflecken – Gersfeld – Fulda

- Fulda – Korbach (Zug) – Siedlinghausen (Rad)

Die einfache Idee war es, bei (hoffentlich) guter Sicht auf die Wasserkuppe zu gelangen. Den Rest der Etappen haben wir von Tag zu Tag nach Lust und Laune geplant.

Was mich erstaunte, waren die vielen befestigten und meist asphaltierten Radwege, die die Rhön durchzogen, darunter einige sehr gut ausgebaute Bahntrassenwege.

Soweit erst einmal. Vielleicht schreibe ich in den nächsten Tagen noch über einige Erfahrungen, Orte und Details.

Fragen gerne in den Kommentaren.

Das ist die Höhe: zwischen Altenbüren und Antfeld

Mit Ausnahme des Abschnitts auf der L 742 zwischen Siedlinghausen und Olsberg, radele ich gerne nach Brilon und zurück, heute mit dem Pedelec zur Werkstatt meines Vertrauens.

Bevor es im nächsten Monat u.a. auf die Wasserkuppe geht, sollen Kette, Ritzelpaket, Bremsbeläge und Mäntel erneuert werden.

Heute war erst einmal „Gucken“ dran, um zu sehen, was bestellt werden muss.

Das Wetter war im Gegensatz zu gestern warm und sonnig. Nix zu meckern. Sauerland at its best … vom Feinsten.

Müde ins Bett. Gute Nacht!

Wetterbericht falsch verstanden – alles richtig gemacht

Laut meinem inneren Wetterbericht sollte der Himmel heute Nachmittag zunehmend aufklaren und der Regen nachlassen. Da es nach einem trüben Morgen tatsächlich heller wurde, habe ich mich aufs Rad gesetzt und einen ersten Plan entwickelt. Ich brauche immer einen Plan, den ich dann häufig an der nächsten Straßenkreuzung umwerfe, da sich die Inhouse-Stimmung doch von der Outdoor-Laune unterscheidet.

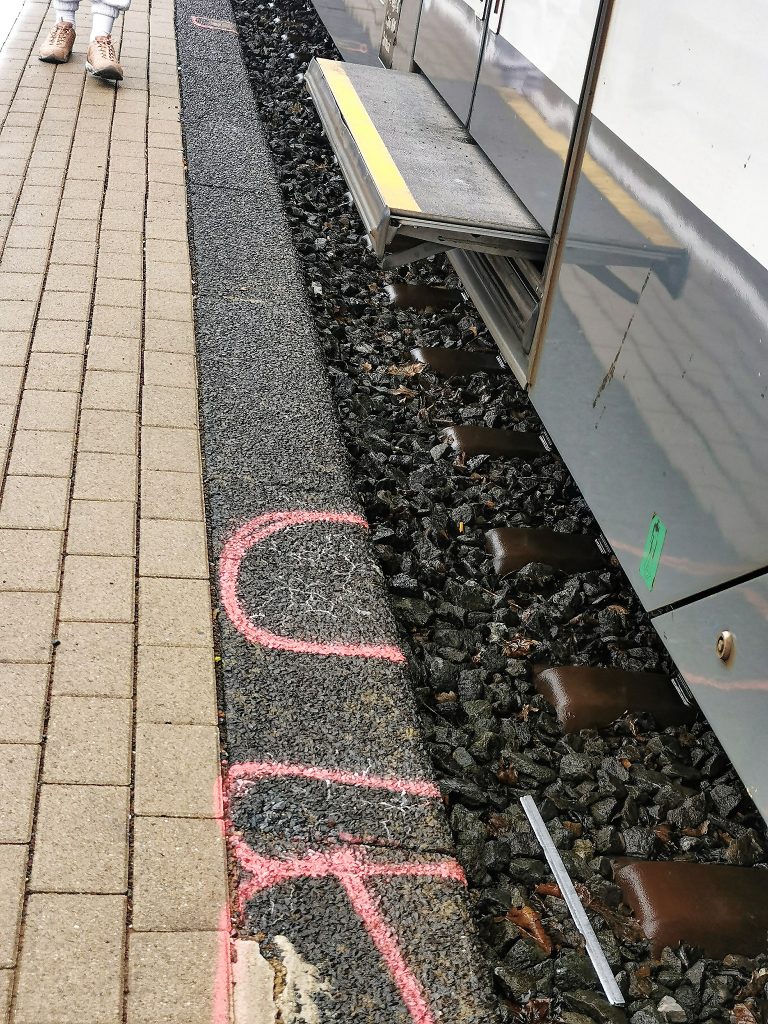

„Wetterbericht falsch verstanden – alles richtig gemacht“ weiterlesenEndstation Siedlinghausen: Bitte hüpfen!

Siedlinghausen ist zur Zeit der Endhaltepunkt des RE 57 zwischen Dortmund und dem Hochsauerland. Winterberg kann mit dem Zug momentan nicht erreicht werden, weil am Bahnhof Silbach der Bahnsteig an den Ausstieg angepasst und damit barrierefrei wird.

„Endstation Siedlinghausen: Bitte hüpfen!“ weiterlesenGute Nacht und freut euch auf den Wald!

Noch sehen die Buchenwälder ziemlich „aufgeräumt“ aus, aber schon bald werden sie sich in Frühlingswälder verwandeln, besonders wenn sie naturbelassen sind.

„Gute Nacht und freut euch auf den Wald!“ weiterlesen