Pflanzenlisten für Conservation Gardening: Anhand der Roten Listen der einzelnen Bundesländer identifizieren wir rückläufige und gefährdete Arten. Wir integrieren diese Informationen mit Daten aus NaturaDB, einer Gartenpflanzen-Datenbank, um Pflanzen auszuwählen, die für den Garten geeignet sind und ihre Standortanforderungen aufzulisten … conservationgardening

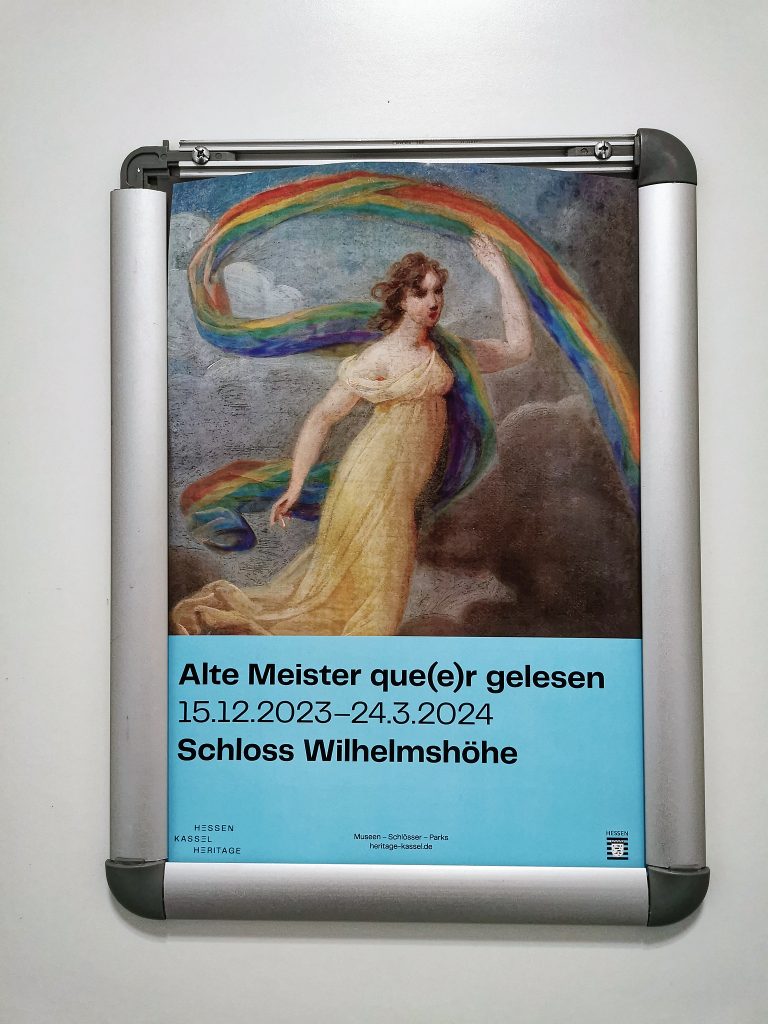

Geschlechtergerechte Sprache: Die Wissenschaft hinter dem Gender-Sternchen. Ob mit Sternchen oder Doppelpunkt – geschlechtergerechte Sprache ist ein Aufregerthema. Dabei liefert die Forschung Argumente für den Sprachgebrauch … apothekenumschau

Krank oder gesund? Auch in dieser Hinsicht leben wir in nichtbinären Zeiten … zeitzeichen

Andreas Kemper: „Höcke hat zahlreiche Vokabeln des Nationalsozialismus eingeflochten“ … mdr (Video)

Kohlmanns völkische Truppe: Neonazis aus Leisnig kandidieren bei der sächsischen Kommunalwahl für die „Freien Sachsen“ … endstationrechts

Esoterik als Einstieg in rechtsextreme Ideologien: In einer Welt im stetigen Wandel suchen Menschen nach Sinn und Stabilität, oft in den geheimnisvollen Weiten der Esoterik. Doch was auf den ersten Blick als unschuldige Suche nach spiritueller Führung erscheint, kann unerwartet dunkle Pfade eröffnen … volksverpetzer

Newton-Verfahren: die Ästhetik des Scheiterns … scilogs

Die Unzumutbarkeitsrepublik (Satire): Paradoxerweise verkauft die Politik, die sich für den Staat höchstselbst hält, jede Lösung auf dem Pfad der Vernunft als ideologiegetriebene Diktatur, als sei die gezielte Wohlstandsvernichtung im Sinne des kapitalistischen Systems das Allheilmittel, weil nur der regelmäßige Wiederaufbau zerbombter oder niedergebrannter Landschaften der Garant für eine florierende Wirtschaft mit endlosem Wachstum sei … zynaesthesie

Völkerschauen und die Hagenbeck-Virchow-Connection: Bei Virchow bestand also ein bemerkenswerter „Widerspruch zwischen den Methoden zur Beschaffung von – der Forschung dienlichen – Objekten und Menschen einerseits und seinem theoretischen Anspruch, der dem Humanismus verschriebenen Wissenschaft, andererseits“ … historischdenken

Solarüberschussheizen: Seit letztem Jahr ist hier eine Solaranlage auf dem Dach und die macht richtig Spaß. Es ist auch erstaunlich, auf welche Ideen günstiger Strom einen bringt. Denn logischerweise kann man nicht allen Strom selbst verbrauchen, den eine Anlage produziert … schmalenstroer

Soziales Miteinander statt Gegeneinander: „Respekt” als Ausstellung in der DASA … nordstadtblogger

Datenschutz nur noch für Besserverdiener? In-App-Preise“ werden vielen Menschen jede Chance auf Schutz ihrer Daten nehmen … unkreativ

Ruhrtriennale will Lust auf Zukunft wecken: Unter dem neuen Dreijahres-Intendanten, dem renommierten belgischen Theatermacher Ivo Van Hove (er amtiert bis 2026 im Revier), sollen beispielsweise Lieder von Edvard Grieg inszenatorisch mit Rock-Energie aufgeladen oder Chorwerke von Anton Bruckner mit Songs der Isländerin Björk in elektrisierende Verbindung gebracht werden … revierpassagen