gestorben laut „obd.memorial“ am 7.11.1941 (1)

Dieser Grabstein kann allein schon wegen des Datums nicht so bleiben; der Überfall deutscher Soldaten auf die Sowjetunion begann am 22. Juni 1941, und ich meine, daß der heutige 80. Jahrestag gutes Datum wäre, um den sowjetischen Zwangsarbeitern würdige Grabsteine zu geben – mit ihren Vornamen und ihren Geburtstagen. Ich denke am Geburtstag meiner toten Mutter an sie, und am Todestag zünde ich eine Kerze an; beides gilt auch für meinen Vater. Und genau das sollte man auch an den Gräbern der 29 tun können!

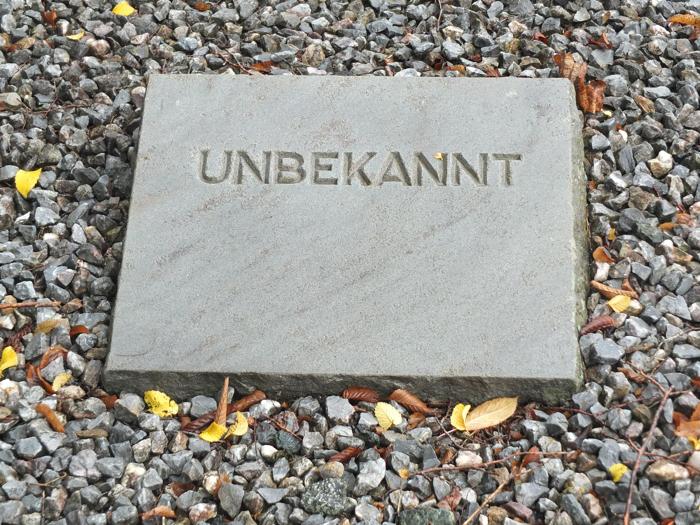

Andrej Sergeew einer der fünf „Unbekannten“ der sowjetischen Kriegsgefangenen auf dem Friedhof in Siedlinghausen, die Zwangsarbeiter von „Dietrich Krämer & Co.“ in Siedlinghausen und der „Firma Josef Hütemann“ in Bigge waren. Auf seiner „Personalkarte I: Personelle Angaben“ (2) vom „Kriegsgefangenen-Stammlager: Stalag 326 Forellkrug“, also Stukenbrock, sieht sein Todesdatum wie „17.XI.41“ aus, und es wird vermerkt: „Gem. m. Abg. Liste No v. 10.11.-20.11.41“. Leider habe ich diese „Abgangsliste“ nicht gefunden, aber Andrej Sergejew trägt die „Erkennungsmarke Nr. 16190“, und mit dieser Nummer steht er auf der Skizze zu „Grabstätten russ. Kriegsgefangener in Siedlinghausen – kath. Friedhof“ (3), wo nur die ersten fünf Toten von Dietrich Krämer & Co. (4) noch begraben wurden. Alle weiteren verschwanden auf dem Viehfriedhof „Am Röbbecken“(5), und weil Andrej Sergeew unter den ersten Fünf war, muß er bis zum 15.11.1944 gestorben sein (6).

Die Skizze zum Katholischen Friedhof gibt zu den fünf Gräbern an: „Montschuk“, „Schur“, „Tschainikow“, „10913“ und „16190“. ??????? ????????, dem Kriegsgefangenen Nr. 7242 (7), hatte man wenigstens noch seinen Nachnamen „Tschainikow“ gelassen; er wurde am 26.9.1941 „auf der Flucht erschossen“ und am 31.1.1950 beurkundet.

Auch ????? ???, Kriegsgefangener Nr. 10921 (8), steht noch mit seinem Nachnamen „Schur“ auf der Skizze, ebenso wie ??????? ??????, der Kriegsgefangene Nr. 10817 (9), der noch mit „Montschuk“ verzeichnet wird. Die nächsten beiden aber sind völlig entmenschlicht, völlig entpersonifiziert; sie sind nur Nummern: „10913“ und „16190“ auf der Skizze.

„10913“ ist „Peter“ Glasurenko (10), geboren 25.11.1915 in Lwow, gestorben am 3.10.41. Als „Todesursache“ wird im „Nachweis über Sterbefall eines russischen Kriegsgefangenen“ (11) „Ruhr“ angegeben. Für diese vier liegen Steine mit ihren Nachnamen und ihren Todestagen. Aber nicht für Andrej Sergejew; der 29jährige blieb entpersonifiziert und namenlos begraben mit definitiv falschem Todestag.

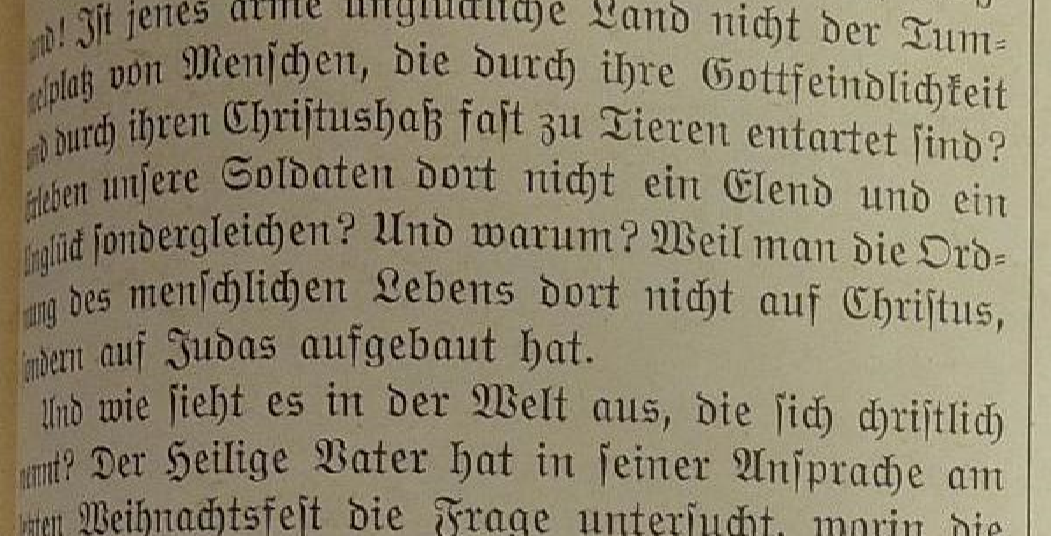

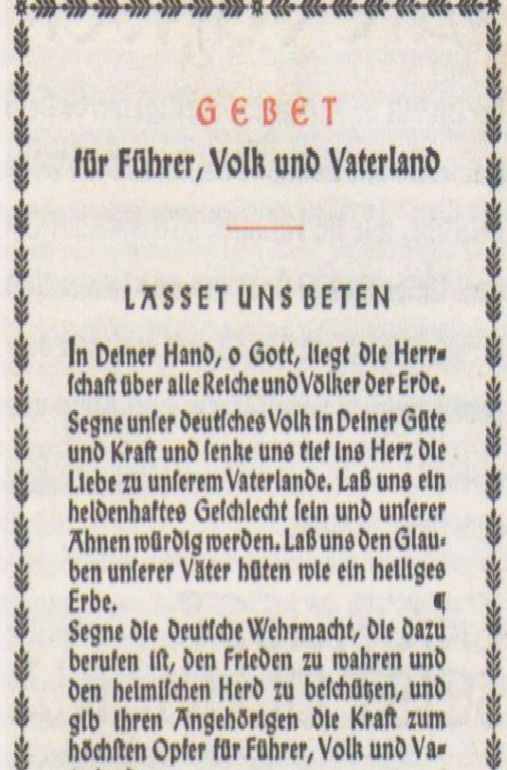

in der schweren Zeit von 1943-1945“ (12)

Es gibt viele Gräber, auf denen Namen fehlen, wo „Unbekannte“ liegen. In Warstein auf dem Friedhof an der Bilsteinstraße liegen Gregoriy Jakowlew – 1893 bis 2.8.1943 -, Michael Pamasenko – 27.7.1912 bis 2.9.1944 -, Nikolai Karpenko – 20.8.1927 bis 13.2.1944 -, Jan Sadowski – 1.5.1894 bis 9.1.1945 -, Iwan Popow – 1923 oder 1924 (21 Jahre) bis 2.3.1945 – und Nikolei Pezimachow – 3.3.1912 bis 31.12.1944. Alle wurden regulär beurkundet, und seit 1949 (13) wurden immer wieder Grabsteine verlangt. Aber erst am 7. Juni 2021, nach einer Zeitungsveröffentlichung (14) und zahlreichen Anschreiben (15), bekamen diese Sechs ihre Namen zurück.

Es gibt viele Grabsteine, auf denen die Geburts- und Sterbetage fehlen, wie sie vom „Gräbergesetz“ vorgeschrieben sind. Dort steht in Paragraph 2 Absatz 6: „ … Auf dem Grabzeichen sollen in gut lesbarer, dauerhafter Schrift mindestens Vor- und Familienname, Geburts- und Todestag des Bestatteten, bei Ausländern auch die Staatsangehörigkeit angegeben sein.“ (16) Jeder, der schon einmal in einem Archiv oder einer Datenbank nach einem Toten gesucht hat, weiß um die Wichtigkeit des Geburts- und Sterbedatums – sowohl, um schneller fündig zu werden als auch, um Verwechslungen auszuschließen zu können.

auf Meschedes Waldfriedhof, Oktober 2020 (17)

Und es gibt Grabsteine, die widersprechen so dermaßen allen Vorschriften des „Gräbergesetzes“, daß ich mich als Deutsche in Grund und Boden schäme, daß so etwas in meiner Republik möglich sein konnte. In Paragraph 2 Absatz 7 steht: „Die Gräber sind gegen Beschädigung und Verfall zu schützen. Sie sind so zu pflegen, daß die Grabflächen als solche erkennbar und von Unkraut frei bleiben. Die Bepflanzung und die Grabzeichen sind in gutem Zustand zu erhalten. Die Beschriftung der Grabzeichen muß leserlich bleiben.“ (16)

und keine Wege im Winter 2018 und Herbst 2020 in Meschede

Was bedeuten solche Grabsteine?