Die NRW-CDU zerlegt sich im Wahlkampf: Fünf Wochen vor der NRW-Wahl wird der Wahlkampf plötzlich spannend. Nicht, weil Konzepte der schwarz-gelben Koalition die Wähler bewegen oder die Konzepte der Opposition die Landesregierung in Bedrängnis bringen. Für Spannung sorgt die Regierungspartei CDU … postvonhorn

Putin verstehen: Vladimir Putin galt als Demokrat und bewunderte Augusto Pinochet. Nachdem er sich ins Präsidentenamt trickste, beginnt er mit einer Seilschaft hartgesottener KGB-Leute, Russland zur autokratischen Despotie umzuwandeln … misik

Zur Wahl in Frankreich: Haben Demokratien ein eingebautes False-Balance-Problem? … scilogs

Parlamentarische Demokratie (Satire): „Jetzt sagen Sie mir mal ganz ehrlich: wen soll man denn heute noch wählen?“ „Die Frage ist doch wohl eher, ob man überhaupt noch wählen soll.“ „Also da bin ich ganz entschieden dafür – es gibt Länder, da gehen Menschen bei Lebensgefahr auf die Straße und demonstrieren für freie Wahlen.“ … zynaesthesie

Louise Zietz und die Harburger Gummiarbeiterinnen: 1901 – war das der erste großindustrielle Massenstreik von Frauen in Deutschland? … harbuch

Spähsoftware: EU-Kommission offenbar Ziel von Staatstrojanern … netzpolitik

Didacta wettert gegen Open-Source: Der „Didacta-Verband“ beschwert sich über landeseigene Open-Source-Lösungen an Schulen. Angebliche „Markteingriffe“ würden das Bildungssystem gefährden. Sehen da etwa ein paar IT-Großkonzerne ihre Pfründe bedroht? … digitalcourage

Digitallehre, quo vadis? Als ich heute morgen ein kleines Stück über den Campus fuhr, war nicht zu übersehen, dass sich die Kölner Universität vorgenommen hat, dieses heute startende Semester anders zu gestalten als die vergangenen vier. Bahnen und Wege waren so voll, wie ich sie schon seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte … texperimentales

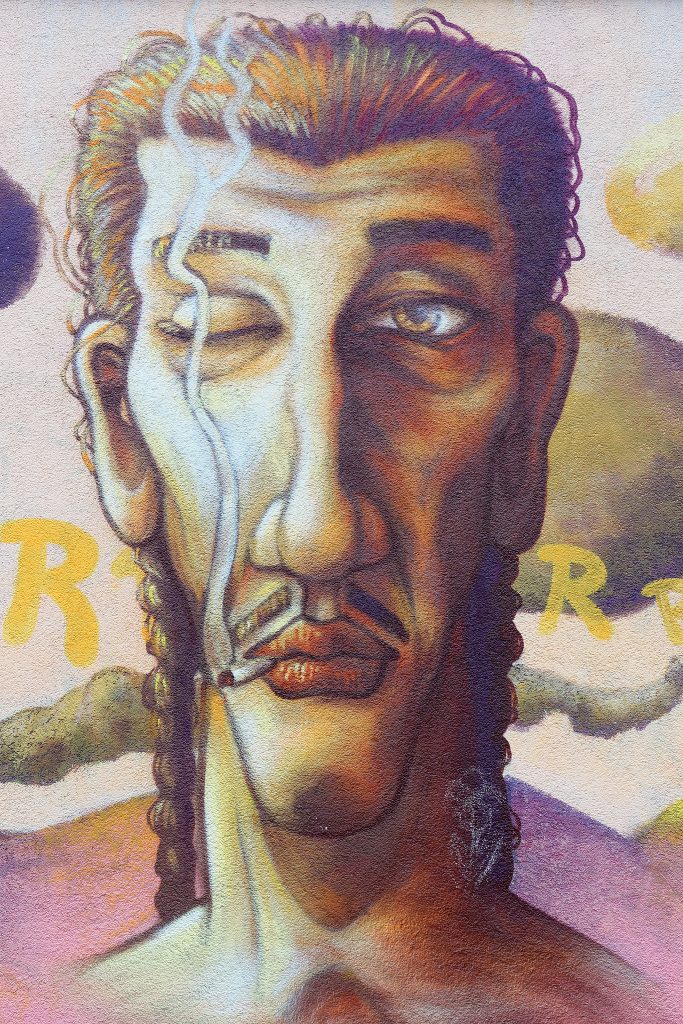

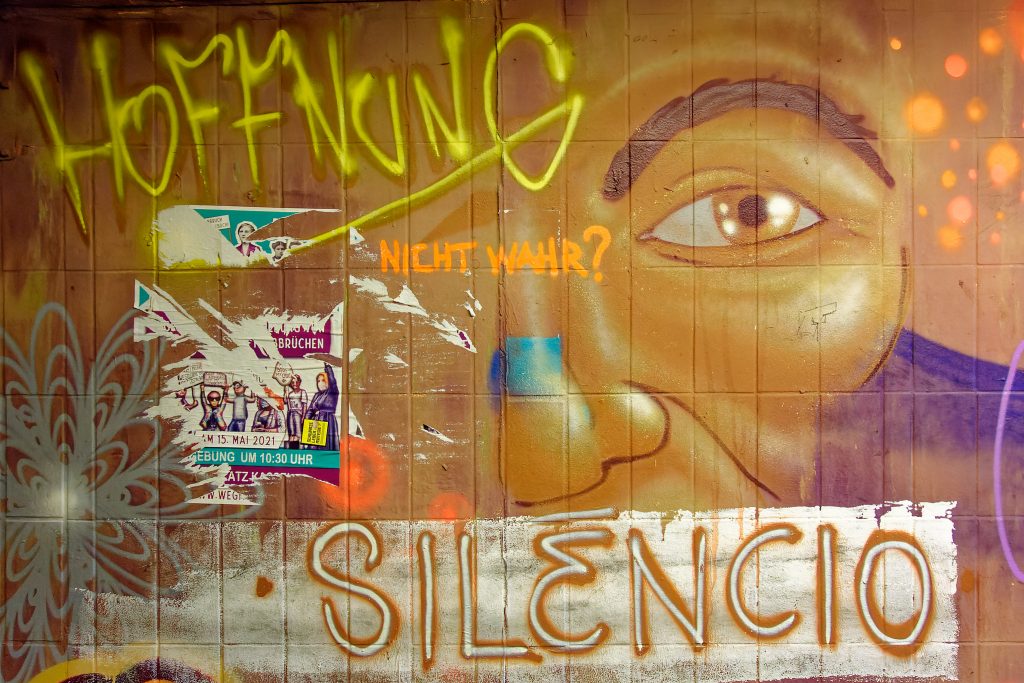

Hochkarätige Graffiti- und Street-Art: „Hall of Fame“ an der nördlichen Speicherstraße in Dortmund eröffnet … nordstadtblogger

Die Kunst kann keinen Krieg beenden: Ich bin verwirrt, weil sich mir Fragen aufdrängen. Die wichtigste Frage ist wohl die, ob die Kunst in Kriegszeiten „rein“ bleiben kann. Ich möchte es absichtlich mal auf die Spitze treiben und fragen: „Reicht es, ,Imagine‘ zu singen?“ … revierpassagen

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel: “Der Ausbau Erneuerbarer Energien liegt im überragenden öffentlichen Interesse”: RP Vogel hat im März in einem Brief an die Landrätinnen und an die Bürgermeisterinnen im Regierungsbezirk Arnsberg eine radikale Wende in der kommunalen Energiepolitik gefordert … sbl