Das erzähle ich deshalb so ausführlich (siehe Teil 1), um zu veranschaulichen, daß dies nur ein kleiner Anfang für weitere Recherchen sein kann. Hunderte Namenslisten gälte es durchzuackern, um weitere Informationen über die Toten zu bekommen, die in zig Lagern in und um Meschede leben mußten und „verstorben“ sind:

in Stockhausen „nach kompl. Unterschenkelbruch“, in Meschede im „Ostarbeiterlager Waldstr.“ an „Krämpfen“ oder im „Ostarbeiterlager Haus Dortmund“ oder „im Ostarbeiterlager Wiebelhaus“ oder „im Ostarbeiterlager der Honsel-Werke“ oder in Bestwig „im Ostarbeiterlager“ oder in Bigge im „Lager Talblick“ oder in Heinrichstal „im Ostarbeiterlager“ oder „in Ramsbeck“ oder in „Hoppecke im Lager Bremecke“ oder „in Dörnbeck bei Ramsbeck im Ostarbeiterlager“ „an einer „Kopfverletzung“, an einer „Benzinvergiftung“, „Tuberkulose, Hüftgelenksentzündung“, an „Hitzschlag, Lungenentzündung, Herzschwäche“, an einer „schweren Beinverletzung“, an „Flecktyphus“ (= „Lagerfieber“), an „Lungentuberkulose“, an „Schwere Lungentuberkulose, allgemeine Entkräftung, Versagen des Kreislaufs“, an „Doppelseitige Lungentuberkulose“ oder „Schädelbruch“, „auf der Flucht erschossen“ oder durch „Freitod“.

Namenslisten der Arbeitgeber auch von Warstein und Eversberg geben weitere Hinweise, und nach manch einem sind die Lager benannt. Ein Beispiel aus Warstein:

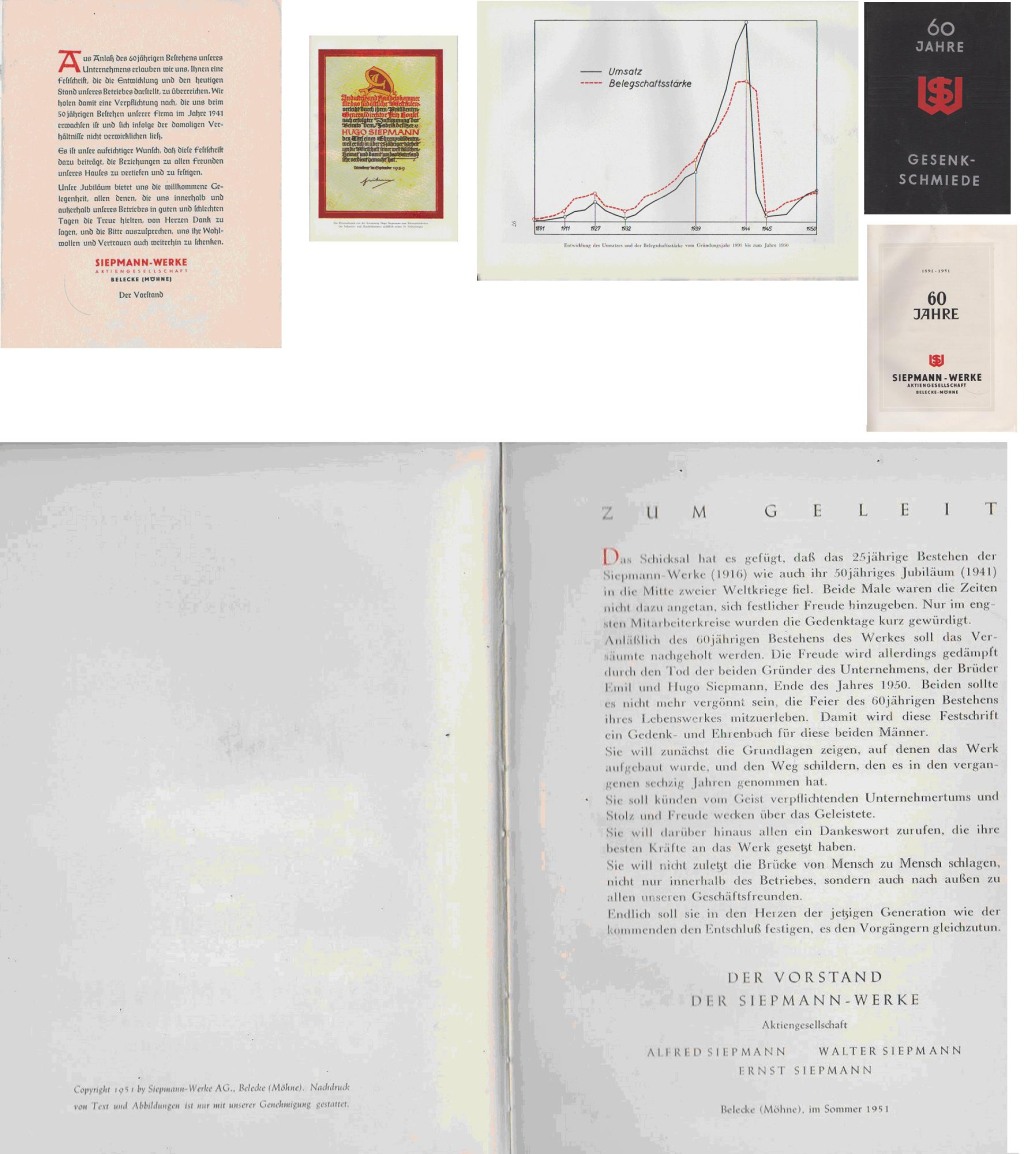

„Die Industrie- und Handelskammer für das südöstliche Westfalen verleiht durch ihren Präsidenten, Generaldirektor Fritz Honsel, nach erfolgter Zustimmung des Beirats dem Fabrikbesitzer HUGO SIEPMANN den Titel eines Ehrenpräsidenten, weil er sich in über 25jähriger Arbeit um die Wirtschaft seiner westfälischen Heimat und damit um das Vaterland sehr verdienst gemacht hat.

Arnsberg im September 1939“

Diese „Ehrenurkunde“ mit der Unterschrift „Die Ehrenurkunde mit der Ernennung Hugo Siepmanns zum Ehrenpräsidenten der Industrie- und Handelskammer anläßlich seines 70. Geburtstages“ wird stolz abgedruckt in dem Buch „60 Jahre Gesenkschmiede“ bzw. „1891-1951. 60 Jahre Siepmann-Werke, Aktiengesellschaft Belecke-Möhne“, einer Festschrift von 1951, das auch zum Erbe meiner Mutter gehört. Ich fand es zwischen ihren Büchern. Eine Heftchen in DIN A 5 u.a. mit Photos von der Beerdigung einer Jenni Siepmann (9.7.1906- 4.6.1959) lag darin; wahrscheinlich war mein Opa auf der Beerdigung.

Reich war die Kirche und das Grab geschmückt, und auf der Karte steht:

„Wir dürfen Gott danken für alles, was er der Verstorbenen an Gütern des Leibes und der Seele geschenkt hat. Wir dürfen danken für alles, was Gott an uns allen durch die Verstorbene gewirkt hat. Ja, wir dürfen danken, daß wir als Christen angesichts des Todes diese Botschaft vom Leben haben und bezeugen dürfen. ,Ich betrachte meine Wege und kehre meine Füße zu Deinen Zeugnissen!’ Möge Euch, Ihr lieben Angehörigen, und uns alle das trösten und aufrichten, daß wir von uns weg auf Gott blicken dürfen, auf Jesus Christus, auf das Kreuz! Amen.“

Da war diese Urkunde und diese Karte, die mir zuerst auffielen. Und dann las ich weiter:

„Aus Anlaß des 60jährigen Bestehens unseres Unternehmens erlauben wir uns, Ihnen eine Festschrift, die die Entwicklung und den heutigen Stand unseres Betriebes darstellt, zu überreichen. Wir holen damit eine Verpflichtung nach, die uns beim 50jährigen Bestehens unserer Firma im Jahre 1941 erwachsen ist und sich infolge der damaligen Verhältnisse nicht verwirklichen ließ.

Es ist unser aufrichtiger Wunsch, daß diese Festschrift dazu beiträgt, die Beziehungen zu allen Freunden unseres Hauses zu vertiefen und zu festigen.

Unser Jubiläum bietet uns die willkommene Gelegenheit, allen denen, die uns innerhalb und außerhalb unseres Betriebes in guten und in schlechten Tagen die Treue hielten, von Herzen Dank zu sagen und die Bitte auszusprechen, uns ihr Wohlwollen und Vertrauen auch weiterhin zu schenken.

Siepmann-Werke

Aktiengesellschaft

Belecke (Möhne)

Der Vorstand“

„Zum Geleit

Das Schicksal hat es gefügt, daß das 25jährige Bestehen der Siepmann-Werke (1916) wie auch ihr 50jähiges Jubiläum (1941) in die Mitte zweier Weltkriege fiel. Beide Male waren die Zeiten nicht dazu angetan, sich festlicher Freude hinzugeben. Nur im engsten Familienkreise wurden die Festtage kurz gewürdigt.

Anläßlich des 60jährigen Bestehens des Werkes soll das Versäumte nachgeholt werden. Die Freude wird allerdings gedämpft durch den Tod der beiden Gründer des Unternehmens, der Brüder Emil und Hugo Siepmann, Ende des Jahres 1950. Beiden sollte es nicht mehr vergönnt sein, die Feier des 60jährigen Bestehens ihres Lebenswerkes mitzuerleben. Damit wird diese Festschrift ein Gedenk- und Ehrenbuch für diese beiden Männer.

Sie will zunächst die Grundlagen zeigen, auf denen das Werk aufgebaut wurde, und den Weg schildern, den es in den vergangenen sechzig Jahren genommen hat.

Sie soll künden vom Geist verpflichtenden Unternehmertums und Stolz und Freude wecken über das Geleistete.

Sie will darüber hinaus allen ein Dankeswort zurufen, die ihre besten Kräfte an das Werk gesetzt haben.

Sie will nicht zuletzt die Brücke von Mensch zu Mensch schlagen, nicht nur innerhalb des Betriebes, sondern auch nach außen zu allen unseren Geschäftsfreunden.

Endlich soll sie in den Herzen der jetzigen Generation wie der kommenden den Entschluß festigen, es den Vorgängern gleichzutun.

Der Vorstand der Siepmann-Werke Aktiengesellschaft

Alfred Siepmann[1]

Walther Siepmann

Ernst Siepmann

Belecke (Möhne), im Sommer 1951“

S. 80f:

„„Ein Grabstein erzählt“ – Teil 2: … nur ein kleiner Anfang für weitere Recherchen“ weiterlesen

Am Samstagabend, 04.März 2017, soll nach Augenzeugenberichten eine Veranstaltung von Neonazis in einer Mescheder Gaststätte stattgefunden haben.

Am Samstagabend, 04.März 2017, soll nach Augenzeugenberichten eine Veranstaltung von Neonazis in einer Mescheder Gaststätte stattgefunden haben.