Bei der gestrigen Verhandlung zur Rechtmäßigkeit der 2,5-Prozent-Klausel bei Kommunalwahlen in NRW hat der Verfassungsgerichtshof in Münster den Zweck der Sperrklausel kritisch hinterfragt.

Bei der gestrigen Verhandlung zur Rechtmäßigkeit der 2,5-Prozent-Klausel bei Kommunalwahlen in NRW hat der Verfassungsgerichtshof in Münster den Zweck der Sperrklausel kritisch hinterfragt.

Acht Parteien klagen in Münster gemeinsam gegen die Sperrklausel. Neben den Landesverbänden von NPD, Piratenpartei, Die Partei, Linke, ÖDP und Tierschutzpartei sowie die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz gehören auch die Bürgerbewegung Pro NRW und die Partei Freie Bürger-Initiative/Freie Wähler dazu.

„Machen Sie sich keine Sorgen, die Verhandlung beginnt nicht, bevor Sie alle einen Platz gefunden haben.“ Der Beamte an der Einlasskontrolle nahm den interessierten Bürgern in der langen Menschenschlange eine Sorge ab. Von weit über 100 Zuschauern und zwei Sitzungssälen ging wohl niemand aus. In einem der Säle konnte das Verfahren am Monitor nachvollzogen werden.

CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen gegen zentrale Grundsätze des Demokratieprinzips

Die Präsidentin des VerfGH, Dr. Brands, stellt die Zulässigkeit der Anträge fest und erläutert die zentralen Grundsätze des Demokratieprinzips, das durch Art. 69 Abs. 1 LVerf NRW mit einer Ewigkeitsgarantie versehen ist:

-

Gleichheit der Wahl (Gebot der Wahlrechtsgleichheit, Stimmengleichheit): Dieses Gebot fordert, dass Zählwert und Erfolgswert einer Stimme gleich sind. Damit soll die Proportionalität der Vertretung im Parlament gewährleistet werden. Wird der Erfolgswert der Stimme missachtet, fallen die Stimmen der unterlegenen Kandidaten in einem Wahlkreis „unter den Tisch“.

-

Chancengleichheit der Parteien: Dieser Grundsatz der Wahlbewerber verlangt, dass jede Partei, jede Wählervereinigung und jeder Einzelkandidat im gesamten Wahlverfahren die gleichen Möglichkeiten und damit die gleichen Chancen hat, einen Sitz in der zu wählenden Volksvertretung zu erlangen.

Nach Vorlesen der Anträge beantragt der Vertreter der Antragsgegner von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Prof. Dr. Lothar Michael, die Anträge abzulehnen. Er ist der einzige Sprecher der Antragsgegner, von der Landesregierung ist niemand erschienen.

Störenfriede verlängern die Sitzungsdauer

Der nächste Akt befasst sich mit der Begründbarkeit der Anträge. Denn zur Begründetheit der Anträge bedarf es eines Prüfungsmaßstabs (Grenzen der Zulässigkeit einer Änderung der Landesverfassung). Art. 69 Abs. 1 Satz 2 LV, sagt aus, dass die Landesverfassung nicht über die Grenze des Grundgesetzes hinweg entscheiden darf. Der Antragsgegner sieht hier Spielräume hinsichtlich der „roten Linie“.

Interessant sind die Sätze 1 und 2 des Art. 28 GG, insbesondere Satz 2, in dem es heißt: „Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Dieser Satz führt zu einigen Interpretationsmöglichkeiten, ist sich der Antragsgegner sicher. Er sieht hier bereits einen Beurteilungs- und Gestaltungsmaßstab, „da Störenfriede die Sitzungsdauer verlängern“. Satz 1 („Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.) stelle jedoch eine „Ewigkeitsgarantie“ dar, sprich „Bundesrecht bricht Landesrecht“, argumentieren die Antragsteller. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts könne nicht durch ein Land beliebig modifiziert werden. „Die Ewigkeitsklausel ist Teil der Landesverfassung“, bestätigt die Präsidentin des VerfGH.

„Lückentheorien“ haben einen schlechten Ruf

Die Wahlrechtsgleichheit sei Teil des Demokratieprinzips, sind sich die Antragsteller sicher. Eine extensive Auslegung der Wahlrechtsgleichheit könne nicht der Maßstab einer Ewigkeitsklausel sein. „Erwägungen oder die Behauptung einer schwerfälligen Meinungsbildung reichen nicht aus, es bedarf besonderer, sachlich legitimierter Gründe“, so ein Jurist. Man verstehe auch die Aufregung in NRW nicht, denn derartige Probleme seien aus Kommunen in anderen Bundesländern mit mehr als zehn Gruppierungen nicht bekannt. Aus den Reihen der Antragsteller wurde erwähnt, dass es keine Interpretationsspielräume zur Differenzierung zwischen Gemeinderäten und Kreistagen gäbe. „Lückentheorien“ hätten im Übrigen einen schlechten Ruf. Die Gegenpartei zeige keinerlei Hinweise auf, dass eine Unregulierbarkeit, ein zwingender Grund für eine Sperrklausel, gegeben sei.

Außerdem war Art. 21 Abs. 1 GG zu prüfen („Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“). Weil die Sperrklausel die Wahlchancen von den Wahlbewerbern absenke, die voraussichtlich unterhalb dieses Stimmenanteils blieben, würde nicht nur gegen die Chancengleichheit verstoßen, sondern auch gegen das Demokratieprinzip – das auch nach nordrhein-westfälischer Landesverfassung mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet ist.

Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit durch Sperrklausel gefährdet?

Mit der umfassenden Diskussion über den Prüfungsmaßstab, genauer die Prüfungsmaßstäbe der Anträge, bei der die Gegenargumentation der Anteilsgegner bereits ausführlich zur Sprache kam (dass die Zersplitterung der Parteien und damit die Beschlussfähigkeit der Räte nicht mehr gegeben sei), war das Gericht schon beim nächsten Punkt: den Grundsätzen der Gleichheit der Wahl und der Chancengleichheit der Parteien. Ging es hier doch um den Nachweis eines „zwingenden“ Grundes für die Sperrklausel. Zwingende Gründe konnten von dem Antragsgegner allerdings an keiner Stelle vorgetragen werden. Auch geringere Anforderungen an verfassungsunmittelbare Sperrklauseln in den Ländern – und damit einhergehend ein spezifischer Gestaltungsspielraum des landesverfassungsändernden Gesetzgebers – konnten nicht festgestellt werden.

Im dritten Akt ging es um die Beurteilung des geänderten Artikels 78 Abs. 1 Satz 3 LV, also um die 2,5-Prozent-Klausel. Denn die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Kommunalvertretungen rechtfertige eine Sperrklausel, ebenso die Verhinderung eines weit überproportionalen Einflusses kleiner Parteien und Wählervereinigungen, so der Antragsgegner. Er argumentiert wiederholt mit einer „zunehmenden Zersplitterung“ der Räte; die Handlungsfähigkeit sei nicht mehr gegeben. Auch sei es schwer, Bürger noch für die ehrenamtliche Politik zu begeistern. Beweise bleibt er allerdings schuldig.

Anders sehen es die Antragsteller: Sie sehen eine Ausnutzung von Macht der etablierten Parteien und die Abgrenzung von Mitbewerbern. Nach § 125 der Gemeindeordnung könne das für Inneres zuständige Ministerium durch Beschluss der Landesregierung ermächtigt werden, einen Rat aufzulösen, wenn er dauernd beschlussunfähig ist oder wenn eine ordnungsgemäße Erledigung der Gemeindeaufgaben aus anderen Gründen nicht gesichert ist.

Da allerdings noch nie ein Rat aufgelöst worden ist, müsste man empirische Erfahrungen sammeln, ansonsten seien die „düsteren“ Entwicklungen der Räte „an die Wand gemalt“. Es gebe keine Belege nur bloße Behauptungen, nicht einmal Prognosen, argumentieren die Rechtsanwälte der Antragsteller.

„Dünne“ Vorträge

Die Zersplitterung sei auch nicht das Hauptproblem, ließ der Antragsgegner verlauten. Seine Argumente nun: „lange Sitzungen, Akteneinsichtsanträge, häufiger Fraktionswechsel und zu viele Anfragen“.

Die Richter fragten mehrfach bei dem Antragsgegner nach und waren immer wieder verwundert, dass dieser so „dünn vorträgt“. Eine Sperrklausel würde auch an oben genannten Gründen nichts ändern, ging es doch um die Funktionsfähigkeit der Räte. Nicht ein empirisches Beispiel konnte genannt werden, wo es einen Rat gebe, der nicht funktionsfähig sei. „Es ist nicht nachgewiesen worden, dass es ohne Sperrklausel zu einer Funktionsunfähigkeit kommt“, war das Resümee. Einig waren sich die Antragsteller darin, dass die Sperrklausel zum Ziel habe, den Rat von kleinen Parteien fernzuhalten.

Auch das Argument, durch die Sperrklausel das Ehrenamt attraktiver zu machen, überzeugten weder Antragsteller noch Richter. Marketing und „Funktionsoptimierung“ seien kein Grund für eine Sperrklausel. Ein Mitglied des Rates der Stadt Dortmund meldete sich: „Ich bin enttäuscht, dass Sie mich als Gefahr für die kommunale Demokratie sehen.“ Die Ratssitzungen seien heute kürzer als vor 15 Jahren und der Rat sei handlungs- und funktionsfähig, von Funktionsstörungen und dem überproportionalen Einfluss kleiner Parteien könne nicht die Rede sein. Das „Salz“ in der kommunalen Demokratie seien die kleineren Parteien. Sehr bedauerlich findet er, dass ehrenamtliches Engagement als Gefahr gesehen werde und sich nur die großen Parteien etablieren sollen.

Die Legitimation der Sperrklausel könne nicht aus der Repräsentativität der Volksversammlung hergeleitet werden. Ein lediglich legitimiertes Ziel dürfe zu keiner Gesetzesänderung führen, so ein Argument der Antragsteller.

Fazit: Ein einfaches Gesetz hätte argumentiert werden müssen, hätte nicht für eine Sperrklausel gereicht. Eine Verfassungsänderung war demnach der goldene Pfad. Die Richter belehrten den Antragsgegner, dass die Anforderungen an die Landesverfassung nicht geringer sind. Auch fragten sie sich, ob man mit der 2,5 Prozent-Hürde (anstatt 5 Prozent) die Anforderungen an die Verbindlichkeit der Verfassungsänderung mindern wolle.

Die Ironie der Verfassungsänderung: „Die größte Stärkung der Kommunalvertretung ist die Aufhebung des Kommunalvertretungsstärkungsgesetzes.“

————————————

Hintergrund:

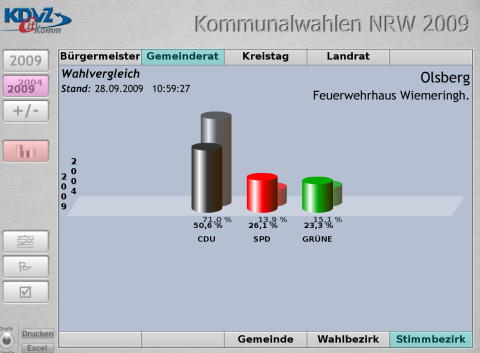

Bis 1999 gab es die 5 % Sperrklausel für Kommunalwahlen. Bei Beibehaltung dieser Sperrklausel wäre die Gleichheit der Wahl und die Chancengleichheit nicht mehr gewährleistet, argumentierte damals der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW.

Der Landtag hat am 10. Juni 2016 mit Stimmenmehrheit von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Kommunalvertretungsgesetz beschlossen, welches am 1. Juli 2017 in Kraft trat. Mit dem Gesetz wurde eine 2,5-Prozent-Sperrklausel bei den Kommunalwahlen in die Landesverfassung eingefügt.

Vor fast genau einem Jahr – am 10.06.2016 – hatte der NRW-Landtag mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen, dass ab der nächsten Kommunalwahl nur noch Parteien und Wählergruppen bei der Sitzverteilung berücksichtigt werden, die mindestens 2,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Dafür wurde dann nicht nur das Kommunalwahlgesetz geändert, sondern auch die Landesverfassung.

Vor fast genau einem Jahr – am 10.06.2016 – hatte der NRW-Landtag mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen, dass ab der nächsten Kommunalwahl nur noch Parteien und Wählergruppen bei der Sitzverteilung berücksichtigt werden, die mindestens 2,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Dafür wurde dann nicht nur das Kommunalwahlgesetz geändert, sondern auch die Landesverfassung. Düsseldorf. (piraten_pm) Zu den aktuellen Meldungen von

Düsseldorf. (piraten_pm) Zu den aktuellen Meldungen von