Blickfang: Hundertwasserhaus in Wien

das Sauerland und mehr

Es ist verdammt anstrengend eine Großstadt wie Berlin zu durchstreifen. Der Plan lautete: erreiche den Dorotheenstädtischen Friedhof und finde die Grabstädten von Brecht, Mann, Hegel, Fichte und Seghers.

Auf dem Weg dorthin habe ich mich noch einmal umgeschaut und den Fahrradfahrer gesehen, kurz gezögert und geknippst.

Es herrschte heute eine sehr ungemütliche feuchte Kälte in Berlin. Graues Novemberwetter im April.

Den Friedhof haben wir erreicht, die gesuchten Gräber gefunden und noch ein paar mehr.

Aus welchem Grund waren wir dort? Färben die Talente der Toten auf die Besucher ab? Hat man wieder ein paar touristische Trophäen erlegt?

Ich werde mal drüber nachdenken. Aber nicht heute, denn dieser Tag in Berlin, der grauen, kalten Großstadt war einfach zu anstrengend.

Obwohl: Das KaDeWe war gar nicht so gräßlich überfüllt, wie ich mir das „Schaufenster des Kapitalismus“ immer vorgestellt hatte.

Auf der fünften Etage war ich ziemlich allein mit einem Nikon-Objektiv zum Preis von 6000 Euro. Für gefühlte fünf Minuten bin ich in tiefe Kontemplation versunken.

Was wäre das für ein tolles Bild geworden! Der Radfahrer, der Bahnhof Friedrichstraße und das 6000 Euro Objektiv.

So bleibt am Ende des Tages nur ein Casio Exilim Pic, roh und unbearbeitet.

Gute Nacht!

In dem oben abgebildeten kurzen Text der Deutschen Bahn kommen Begriffe wie „Feldzug, gerüstet, gewappnet, kämpfen, Schlachtpläne, Verluste, attackieren, bedrohen, Strategie “ vor.

Irre originell, wenn die lustige Metapher ‚wenige Verluste‘ hier lediglich für Verspätungen und verpasste Züge steht, nicht etwa für tote Männer, Frauen und Kinder. Wer hat sich da bloß so einen Müll ausgedacht? Zum Totlachen finde ich es nicht, wenn die Bahn die Sprache des Krieges fördert.

1989: Blick vom Deck der „England-Fähre“ auf die Landungsbrücken, auf die Jugendherberge, Bismarck, den Fernsehturm, den alten Elbtunnel und das Hotel Hafen Hamburg. Regelmäßig verkehren die Schiffe der Reederei DFDS zwischen der Hansestadt Hamburg und der englischen Hafenstadt Harwich. Die Fährverbindung ist eine Institution. Die Fahrt dauert 22 Stunden, der Reisende verbringt somit fast einen Tag und eine Nacht auf See.

Das Schiff verfügt über Mehrbettkabinen unterhalb der Wasserlinie (günstig, aber nur für klaustrophobie – freie Seefahrer geeignet), Innen- und Außenkabinen mit zwei oder vier Betten und ganz oben befindet sich ein Raum mit Flugzeugsesseln. Letztere verursachen die geringsten Kosten, erlauben aber nur den sehr erschöpften Reisenden eine Portion Schlaf. Es ist kein Traumschiff, dennoch ähnelt diese Reise einer kleinen Kreuzfahrt.

Diese Schiffsreise bietet viel Zeit zum Reden, Lesen, Lachen, Denken und bei ruhiger See auch zum Essen und Trinken. Es gibt tatsächlich Zeitgenossen, die selbst bei starkem Wellengang noch richtig zulangen können. Ja, die gibt es.

Am schönsten ist die Fahrt auf der Elbe

Von Harwich kommend fahren die ‚Admiral of Scandinavia‘ oder die ‚Prinz Hamlet‘ mehr oder weniger gemächlich über die Nordsee. Rund vier Stunden vor der Ankunft in Hamburg erreicht die Fähre bei Cuxhaven die Elbe. Das raue Meer verlassend, tuckert das Schiff nun den Fluss hinauf, an Deichen, Schafen, Kernkraftwerken, Dörfern, Höfen und Apfelplantagen vorbei.

Die Einfahrt nach Hamburg ist stets spektakulär. Vom Deck aus blicken die Reisenden auf Blankenese, Teufelsbrück, Övelgönne und den Hafen. Vom Fischmarkt fährt der Ankömmling an den bunten Häusern der Hafenstraße vorbei und abschließend dreht das große Schiff langsam auf der Elbe um an den Landungsbrücken anzulegen. Es bleibt genügend Zeit für Fotos.

Das Ende des langsamen Reisens

Diese kleine Kreuzfahrt war ein Erlebnis, und die Welt berichtete 2002 wehmütig vom Ende einer Institution: Die Kosten wären zu hoch, die Fahrgastzahlen zu niedrig. Die Linie DFDS sparte die Fahrt durch die Elbe ein und verlegte den Anleger nach Cuxhaven.

Das Jahr 2005 markierte endgültig das Ende der Strecke Cuxhaven – Harwich. Die Verbindung wurde eingestellt und damit verschwand die letzte Fährverbindung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien. Grund war, so der Spiegel, die Konkurrenz durch Billigfluglinien. Das langsame Reisen passte einfach nicht mehr in unsere beschleunigte Zeit.

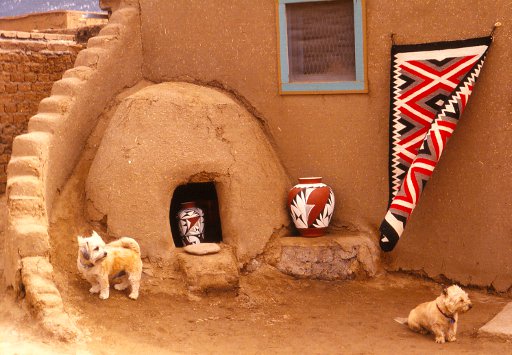

Auf der Suche nach Miramar, dem Asyl der deutschen Exilantengemeinde

Morgens ging der Bus im Zehnminutentakt den Hollywood Boulevard westwärts an den Strand des Pazifiks. Keiner der Einheimischen kennt natürlich den Treffpunkt deutscher Exilierter vor und während des 2. Weltkriegs, und so muss man sich am Straßennamen der Homepage der Villa Aurora orientieren: Miramar, Meeresblick, was darauf schließen lässt, dass das Asyl der deutschen Exilantengemeinde sich nahe am Strand befindet. Und tatsächlich kann man von der letzten Tankstelle direkt an der Kreuzung vorm Strand, wo die Buslinie endet, in 20 Min. den Hügel hinaufsteigen, wo die Villa Aurora liegt, die dem jüdischen Emigrantenehepaar Feuchtwanger gehörte.

Deutsch- Amerikanischer Kulturaustausch unterwegs

Auf dem Weg dorthin unterhielt ich mich ich an der Bushaltestelle mit einem älteren Schwarzen, den ich nach dem Weg fragte. Nachdem ich erklärt hatte, was die Villa Aurora sei, entspann sich ein Gespräch um Vietnam, obwohl heutigentags in Kalifornien das Problem weniger die Asiaten als vielmehr die Mexikaner seien, weil die sich ungehemmt fortpflanzen und so in Zukunft die Mehrheitsgesellschaft bilden würden.

Er habe in Vietnam gekämpft und viele Kameraden dort sterben sehen. Es seien viele Kriegsverbrechen begangen worden und er, der ehemalige Vietnamkämpfer, assoziierte mit den US-Kriegsverbrechen die Verbrechen wider die Menschlichkeit in Nazideutschland, wo 15 Mill. Juden in den Konzentrationslagern umgebracht worden wären. Ich entgegnete, die Geschichtsforschung in Deutschland gehe von 6,2 Mill. ermordeten Juden aus. Nein, es seien 15 Mill., eher mehr gewesen; er habe darüber neulich erst eine Dokumentation gesehen und ich als Angehöriger der jungen Generation solle mich besser informieren.

Andere Länder, andere Sitten: Ungewohnt in den USA ist doch immer wieder diese erstaunliche Mischung aus Xenophobie und selbstkritischer Haltung. Man merkt, dass die geschichtliche Diskussion in den USA nicht derart diskursivisiert und damit ideologisch begradigt und auf den Nenner gebracht ist wie in Deutschland, wo beipielsweise mit der Bundeszentrale für politische Bildung gar ein staatliches Institut für eine offizielle Geschichtsschreibung nach dem Rückfall in die Barbarei gegründet wurde.

Außerdem merkt man, wie zwischen den Zeilen immer ‚mal wieder mitschwingt, dass Deutschland wie eine Art demokratisches, überhaupt kulturelles Entwicklungsland angesehen wird, dem die US-Amerikaner Kultur gebracht hätten. Wie unterschiedlich ist doch das Selbst- und Fremdbild, und vielleicht ist es zur Völkerverständigung besser, dass wir beide von Alteuropa sprechen, womit aber der US-Amerikaner mit Dick Cheney das des Kalten Kriegs meinen und wir unser Alteuropa, als einige Protestanten infolge des englischen Bürgerkriegs mit der May Flower ins gelobte Land aufbrachen. Man möchte sich im Urlaub auf dem Weg zur Villa Aurora nur ungern streiten.

Die Villa Aurora heute

Heutzutage restauriert eine Kulturstiftung aus Berlin, eben Villa Aurora genannt, dieses Kleinod am Pazifik, mit dem Goethe-Institut in L.A. kooperierend und mit der University of California/ Los Angeles sowie mit dem Konsulat der deutschen Botschaft. Im Haus leben drei bis vier Künstler und Schriftsteller, die zumeist selbst aus ihren Heimatländern fliehen mussten. Ein Stipendium gewährt ihnen einen viertel- bis halbjährigen unbeschwerten Aufenthalt für die für Kunst dringend benötigte Muße.

Das Interior ist belassen oder i.S. des ursprünglichen Ambientes rekonstruiert: Unter dem Wohnzimmerboden verlaufen zum andern Raumende die Schallrohre der Orgel, mit der die Feuchtwangers Gästen aufspielten, um die gezeigten Stummfilme zu orchestrieren. Im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Arbeitszimmer befinden sich rund 20.000 Bände der von Lion Feuchtwanger in den Vereinigten Staaten wieder aufgebauten Bibliothek der Weltliteratur.

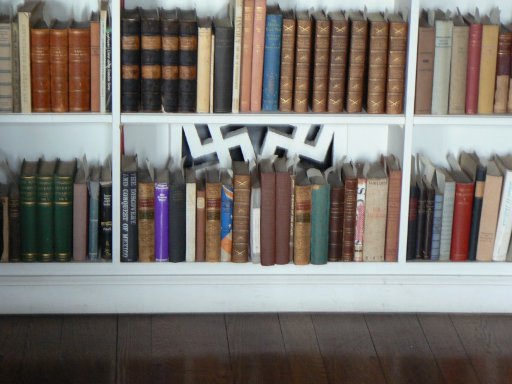

Hakenkreuze im Lüftungsschacht

Im Esszimmer ragte vom Regal in den Durchgang ein wahrer Schinken Goya; ihm gegenüber an der Wand unten im Regal sah man den Beginn eines Lüftungsschachtes, in dem auch Heizungsamaturen hervorlugten und dessen Gitterform ein Hakenkreuz war: eines links herum, wie aus der Zeit der nationalsozialistischen Bewegung bis 1934 und eines rechts herum, wie die Welt es danach in Erinnerung behielt. Erst wusste ich nicht, ob die Schachtabdeckung zufällig dieses Ornament angenommen hat. Aber durch Zeit und Ort und die Urlaubsatmosphäre so sehr vom Hitler-Deutschland getrennt, merkt man erst nach einiger Verunsicherung, wie schwer von Begriff man zuweilen ist.

Die Sache mit Feuchtwanger

Eine nettes Ritual, das die Germanistikstudentin erklärte, die mir die Villa und ihre Zeit kompetent nahe gebracht hatte, bestand darin, dass man statt eines Eintritts Geld zum Wiederaufbau der Villa zum Kulturort spenden solle, wofür man sich aus dem Eingangsregal einen Einband Feuchtwanger noch aus den Beständen des Berliner Aufbauverlags zu DDR-Zeiten mitnehmen durfte.

Ich musste der Germanistikstudentin gestehen, dass ich noch nichts von Feuchtwanger gelesen habe; sie ihrerseits konnte mir keinen Band empfehlen, da sie gerade erst begonnen habe, intensiv Feuchtwanger zu lesen. So rätselten wir also vor den Titeln, und ich entschied mich für Goya – wahrlich ein stilistisches und auch philosophisches Lesevergnügen dieses nach dem Krieg meistgelesenen deutschen Autoren, der in meiner Generation leider untergegangen ist. Aber er wird nur in meiner Generation mehr oder weniger untergehen, denn gute Weltliteratur hat Muße und kann auf die Rezeption künftiger Generationen bauen.

Der Germanist und die deutsche Literatur

Ich hoffe, mein literarischen Urteil hat keine gönnerhaften, unfreiwillig komödiantischen Züge, über die sich Adorno bei jenem Deutschlehrer belustigte, der Nietzsche gelobte habe, weil der ein stilistisch so gutes Deutsch geschrieben hätte. Aber in unseren heutigen Zeiten hat sich zum Glück die Hoch- der Unterhaltungskultur angenähert, sodass die subjektive Rezeption ihr Eigenrecht jenseits der Standards des universitären Bildungsbürgertums hat, das seit je eifersüchtig über seine Pfründe der richtigen Exegese wacht, um den Zugang zu den Bildungspatenten zu monopolisieren, mit dem es sich von den anderen Schichten der Gesellschaft differenzieren kann.

In der Villa Aurora traf sich einst der Höhenkamm der deutschen Literatur und Philosophie, etwa Thomas Mann, Ernst Bloch, die Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung wie Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und Erich Fromm sowie Maler und bildende Künstler. Sie alle hatten es geschafft, vor der Verfolgung durch den Nationalsozialismus und europäischen Faschismus nach Übersee zu fliehen, und gingen hier ihrer jeweiligen Arbeit weiter nach. „California here I come: Der XII. und letzte Teil des Reiseberichts. Santa Mónica“ weiterlesen

Unser Autor berichtet von seiner Fahrt durch Kalifornien. Heute streift Christopher zu Fuß und mit der Metro durch die Autostadt Los Angeles. Über seine sehr persönlichen Eindrücke berichtet er hier.

Bei Wanderungen durch die Stadt von vier, fünf Stunden hätte ich die Menschen, denen ich auf den Bürgersteigen begegnete und die verstohlen herüberlugten, an der Hand mitzählen können.

Ein Artikel im „Spiegel“, der sich 1982 mit der Innenstadtgestaltung L.A.s befasste, sprach noch von der gegenteiligen Hoffnung der Stadtplaner:

„[Bunker Hill, downtown L.A.] soll Los Angeles endlich jene Silhouette verleihen, die von den Skyline-besessenen Amerikanern an dem Häuserteppich so schmerzlich vermißt wird. Sie soll aber auch noch etwas anderes bringen, was es in diesem Drive-in-Dschungel bislang so gut wie nicht gab: Fußgänger-Bereiche.“ (aus dem Spiegel Nr. 52, 36. Jg., 27.12.1982, Karl-Heinz Krüger: Städtebau, S. 114-119)

Stets allein in einer Millionenstadt

So etwas wie Bunker Hill Downtown habe ich persönlich noch nie gesehen, und wer weiß, vielleicht gibt es so etwas erst wieder in Omsk in Sibirien. Im Zentrum des L.A.-Ballungsgebiets muss wohl der Kern der Anti-Materie sein, um welche die Physiker so trefflich streiten. Denn auch auf meinen Urlaubsfotos sind in der Stadtmitte dieser sogenannten Megacity keine drei Menschen zugleich drauf; es ist unheimlich; man ist stets allein und doch im Bewusstsein, dass dies eine Mehr-Millionenstadt sein soll. Aber hier liegt der Denkfehler: L.A. ist halt eine Agglomeration aus hundert Dörfern und keine Stadt.

Der Fußgänger, das fremde Wesen

Im Nachruf zu den Planungen zur Belebung des öffentlichen Raums in den 1980er Jahren muss man feststellen, dass es jetzt Bürgersteige und eine Minicity auf Bunker Hill für Fußgänger gibt; dort, wo auch das Stadtmuseum oder die neue Philharmonie vom Architekten Frank Ghery hinbetoniert wurde. Aber es gibt keine Fußgänger. Als Fußgänger ist man in L.A. suspekt, etwas Fremdes, deshalb toleriert Sittenloses, solange es fremd bleibt.

L.A. zwischen deutscher Provinz und sozialistischem Plattenbau

Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass die Häuser um den einfallslos hochgepäppelten Platz auf Bunker Hill an deutsche Kleinstädte nach der Entkernung der 1960er Jahre erinnern, nachdem das deutsche Wirtschaftswunder zu viel Geld in die kommunalen Kassen geschwemmt hatte, um das, was der Krieg von den Altstädten noch übrig gelassen hatte, zu sanieren und damit vollends zu zerstören.

So strahlt auch Bunker Hill etwas von einer Eisdiele Rio Alto vor bronzener Sprengelanlage, also Brunnen des örtlichen Provinzkünstlers ab, leicht süßsaurer, katholischer Hauch.

Oder aber L.A. will sich konsequent mondän geben und heraus kommen Plattenbauten, die man aus dem real existierenden Sozialismus kennt. Selten hat es der Städtebau so auf die Spitze des schlechten und wohl auch verzweifelten Geschmacks getrieben. Ich habe immer die Behauptung vertreten, dass so hässlich wie im Sozialismus sonst nirgendwo Städtebau getrieben worden wäre, aber hier komme ich ins Zweifeln. Der Spiegelautor Karl-Heinz Krüger fasste sein ästhetisches Gefühl 1982 in folgende Worte:

„Tatsächlich hat die Downtown von Los Angeles bislang nicht viel zu bieten. Das Sammelsurium der ersten neuen Wolkenkratzer ist weder für die Baukunst noch für das Stadtbild ein Gewinn. Die hohen Hülsen stehen fremd und verschlossen am Straßenrand, das spiegelgläserne fünfzylindrige Bonaventure Hotel erhebt sich über einem hohen Betonsockel, der so einladend wirkt wie ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.“

Innenstadt als großer städtebaulicher Murks

Dies Gefühl, eigentlich in einer Ruine des öffentlichen Raums angekommen zu sein, pflanzt sich im großen Unbehagen unter den Menschen fort. Stets hat man das Gefühl, eigentlich nicht wohin, also zum Ziel, sondern nur ziellos weg zu wollen. Die Innenstadt ist großer städtebaulicher Murks, und deshalb will niemand freiwillig ins Zentrum, das nachts zudem, weil ausgestorben, zu allem Überfluss gefährlich wird.

Schon tagsüber bestimmen auf den paar öffentlichen Plätzen verwahrloste Obdachlose das Stadtbild und ihr Gebettel das Sozialklima. Man fragt sich, wie es eigentlich die Angelinos in ihrer Stadt auf Dauer so aushalten, die dem Touristen aus andern Weltteilen leicht als dreckiger Witz der Postmoderne vorkommen mag. Ästhetische Genusswerte kann man in dieser selten geschichts- und gesichtslosen Stadt keine konsumieren, nur Smog, dumm-aggressive Sprüche und Fastfood.

Das Ruhrgebiet kann man wenigstens mögen

Wie wohltuend ist noch jede Stadt der Ruhrgebiets-Agglomeration dagegen, wo jede Ecke lebt, jeder Kiez seinen eigenen Sound spricht. Zwar ist es wahrlich kein Vergnügen, eher ein echtes Abenteuer durch Zeit und Raum, Menschen, Länder, Abenteuer, früh Abends die 120 km S-Bahn von Düsseldorf nach Unna zu nehmen. Ein echt „assiges“ Erlebnis der schlimmsten Sorte erwartet einen – der lieben betrunkenen Pöbler wegen, dann ist da der Schienenersatzverkehr, der zuweilen geschlagene 2 Stunden durch das südlich angrenzende Tal der Wupper kurvt, um von Bochum nach Dortmund zu kommen, sodass man als Tourist garantiert nie wieder das Ruhrgebiet betritt – aber jede Ecke atmet autochthon und authentisch. Man muss es wohl mögen, aber man kann, und das ist der Unterschied zu L.A.

Auf der Flucht

Zimmernachbarn in meiner Unterkunft wurden rasch vom L.A.-Syndrom befallen und begannen regelmäßig nach einem einzigen Tag über die Stadt zu klagen, am zweiten Tag äußerten sie beklemmende, klaustrophobische Vorstellungen und dass sie wegwollten und nur hier wären wegen des nicht umbuchbaren Flugs, dass sie sich deprimiert fühlten beim Gedanken, morgen noch einmal einen ganzen Tag in dieser Stadt verbringen zu müssen – danach wälzte einjeder intensiver den Stadtführer, um den Notausgang zu finden, oder ging zwecks Realitätsflucht verschärft ins Kino

Die Stadt Los Angeles wird oft von Soziologen hermeneutisch zerlegt, um stadtsoziologische Expertisen á la Experiment der Postmodernität an den Mann zu bringen. Das Problem ist, dass die Stadt schlicht langweilig ist und im Grunde genommen mausetot. Deshalb ja auch der Glanz der Filmindustrie, damit überhaupt etwas los ist. Hier tut der schöne Schein Bitternot, der ein Drittel des Aufkommens der städtischen Volkswirtschaft in die wirtschaftlichen Kapillaren pumpt.

‚So alone‘

Am vorletzten Tag ging ich vom Walk of Fame, dem proletaroiden Abschnitt des gefeierten Hollywood Boulevards hinunter zum Whisky a go go, wo The Doors einen ihrer ersten Auftritte hatten und Jim Morrison offenbar das Dilemma in L.A. Woman besang, dass, wie man es auch macht, mit oder ohne Auto, man es in dieser Stadt nur falsch anpacken kann:

Drivin‘ down your freeways

Midnite alleys roam

Cops in cars, the topless bars

Never saw a woman…

So alone, so alone

So alone, so alone

Mit der Metro in die falsche Richtung

Es ist schon eine seelenlose Veranstaltung mit L.A. Nachts fühlt man sich auf den Straßen nicht sicher, Sperrstunde der Freiheit, und tagsüber darf man mit der Metro auch nicht in die falschen Viertel wie South Central Los Angeles fahren. Dort war ich am zweiten Tag unterwegs. Jedoch häufte sich von Station zu Station das jugendliche Gangunwesen aufdringlicher und aggressiver Schwarzer mit einem lautstarken Gehabe wie aus dem ortsüblichen Gangsterfilm, sodass ich lieber schnellstmöglich abgedreht habe, zumal ich, je tiefer in die Vororte fahrend, als einziges Bleichgesicht im Waggon saß und unangenehm angeglotzt wurde. Weiter fuhren nur muslimische Proselytenmacher, die den Koran unters Volk bringen wollten. Inschallah und Gott sei mit ihnen!

Verbrechen und Glamour

Abends dann erlebte ich auch prompt die erste Schießerei in meinem Leben. Der Seitenflügel der Herberge ging zu einem Parkplatz hinaus, woneben sich eine alt-eingesessene Diskothek befand, der gegenüber eine neue Bar an diesem Abend eröffnet hat. Der Türsteher der alten Bar muss im Laufe des Abends dem Türsteher der neuen Bar den Platzhirschen gegeben und sich infolgedessen mit ihm überworfen haben, sodass der eine Gorilla dem andern in den Arm schoss. Peng! – Die Nacht zuvor hatte unweit am Boulevard bereits eine Bar eröffnet und man sah, wie in einer Traube von Journalisten Brad Pitt die Bar verließ. – Also kann man sich als Tourist nicht beschweren, nicht das zu bekommen, was der Blockbuster verspricht: Verbrechen und Glamour, ein bisschen Glanz:

„Und damit wurde aus diesen Straßenzügen im Westen von Los Angeles „Hollywood“, das universelle Codewort für die Macht schöner Lügen, für eine Bildsprache, die noch in Karatschi und in Wladiwostok verstanden wird, für großes Gefühl und noch größere Geschäfte. Hollywood sei eigentlich [kein Ort … sondern eine Geisteshaltung] … Mag die Supermacht des Westens auch wanken, diese Kulturleistung wird bleiben: So, wie uns die griechische Antike die Tragödie gegeben hat und das römische Imperium das Recht, so wird von Amerika Hollywood bleiben, und das ist nur ein anderes Wort dafür, dass sich das Leben in einen anrührenden oder optischen Traum verwandeln lässt. … Bilder strömen, täglich, stündlich, wie Erdöl aus einem leckgeschlagenen Bohrloch, hartnäckig, unaufhörlich, ist das gifitg? Wir sind dabei, uns in voralphabetisierte Zeiten zurückzubewegen, in denen die Magie von Bildern und Zeichen gilt und sonst nichts. Wir werden nicht dümmer, aber zunehmend hypnotisierter von unseren erfundenen Legenden, die sich über die Wirklichkeit stülpen … [Zu Beginn] handelte es sich um eine andere, neue „Manifest Destiny“: Die Eroberung des Westens war abgeschlossen, nun sollte die Eroberung der Träume beginnen.“ (Matthias Matussek: Im Kino gewesen. Geweint, in: Der Spiegel 1/2011, 3.1.2011, S. 100 -108)

Hollywood als Soft Power

Ob wir nicht dümmer werden? Wer mag das kollektiv entscheiden können. Aber der Kulturphilosoph Theodor W. Adorno zumindest gab zu, dass die affirmativen Schnulzen der Kulturindustrie seiner Zeit, welche die gesellschaftspolitischen Verhältnissen zur schönen heilen Welt fabulierten, ihn dümmer gemacht hätten. Und in Ermangelung eines modernen Siegfried Kracauers, der die autoritativen Sehnsüchte und Träume des deutschen Publikums analysiert hatte, das damals in der Weimarer Republik vom rechtskonservativen, kaisertreuen Hugenberg-Imperium und der UFA (Universum Film AG) bedient worden war, müssen wir uns bescheiden und es bei der offiziellen Meinung zu Hollywood aus US-Regierungskreisen bewenden lassen, wonach Hollywood und seine miteinander verflochtenen Konzernkartelle in Nachfolge von Paramount (1912), Universal (1912), MGM (1924), Disney, Dreamworks, Miramax, und wie sie alle heißen, eine Soft Power zur Eroberung der Herzen und Gehirne sei, um ihnen den American Dream und American Way of Life einzuimpfen.