In seinem Stichwort der Woche warnt Norbert Schnellen in der jüngsten Ausgabe des Anzeigenblattes Winterberg-Totallokal vor Ostdeutschen Zuständen, vor „Regionen, denen die jungen Leute abhanden (…)kommen“.

Die Problematik ist bekannt: Junge motivierte Menschen gehen zur Ausbildung in die Städte und kommen nicht wieder in die Dörfer und Kleinstädte des Sauerlandes zurück. Schnellen sieht die Gefahr, dass „unsere Heimat (sich) zu einem riesigen Altersheim entwickelt“.

Norbert Schnellen möchte Abhilfe schaffen. So fordert er beispielsweise Sauerländer Betriebe auf, von hierarchischen Strukturen abzulassen und Mitarbeiter nicht zu schikanieren, sondern zu motivieren. „Toleranz statt Arroganz“.

Schnellens Überlegungen finde ich richtig und wichtig. In vielen Orten, Organisationen und Institutionen des Sauerlandes herrscht noch der Ton und die Mentalität vordemokratischer Zeiten. Zuhören, unterstützen, ermutigen und auch mal Kritik akzeptieren sind häufig Fehlanzeige. Hier bringt Norbert Schnellen hoffentlich eine längst überfällige Diskussion in Gang.

Allerdings fehlt in der politischen Auseinandersetzung bisher völlig die Frage, wie junge Frauen dazu gebracht werden können im Sauerland zu bleiben. Kein Demographiearbeitskreis, kein besorgter Bürgermeister (die männliche Form erfasst hier durchaus alle Amtsträger) und kein Vertreter der hiesigen Presse hat sich nach meiner Kenntnis diesem Problem bisher in der Öffentlichkeit zugewandt.

Frauen sind beruflich ambitionierter als früher. Genügte der Mutter noch ein Haupt- oder Realschulabschluss, so strebt die Tochter heute das Abitur an. Das Hausfrauenleben ihrer Mütter bietet für junge Frauen häufig keine existenzsichernde und befriedigende Perspektive mehr. Es fehlen jedoch qualifizierte Berufe, die für Frauen attraktiv wären.

Gleichzeitig ist das öffentliches Leben im Sauerland in erster Linie von männerdominierten Organisationen geprägt: Die katholische Kirche mit ihrem Exklusivrecht für Männer, die freiwilligen Feuerwehren, Fußball- und Schützenvereine. Entsprechend besteht das Personal von politischen Parteien und Räten fast durchgängig aus Männern.

Wer sich die Aktivitäten des MdB des HSK Patrick Sensburg ansieht, weiß, dass dieser häufig Reservistenverbände, Schützenvereine und Parteigliederungen der CDU besucht. Diese eher männerbündische Ausrichtung seiner Interessen reflektiert durchaus das von Männern geprägte politische Klima im HSK.

Es wird höchste Zeit, dass sich die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft der Frage zuwenden, wie im Hochsauerlandkreis attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen geschaffen werden können. Denn, und das ist eigentlich ganz banal, ohne Frauen gibt es keine Familien, keine Kinder und somit für die ländliche Region des Hochsauerlandkreises auch keine Zukunft.

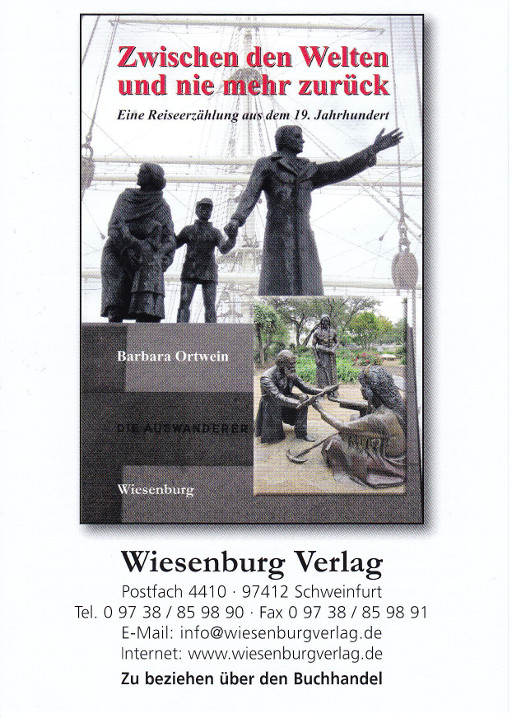

Auswanderung, ein spannendes Thema, mit dem sich die

Auswanderung, ein spannendes Thema, mit dem sich die