An Ida Levy (geb. Winterberger) wird vor dem Haus Haynstr. 13 in Hamburg-Nord, Eppendorf erinnert

Vor knapp zwei Jahren hatte ich hier im Blog über einen Stolperstein, der Hamburg und Winterberg verbindet, geschrieben: https://www.schiebener.net/wordpress/ein-stolperstein-der-winterberg-und-hamburg-verbindet-ludwig-levy/

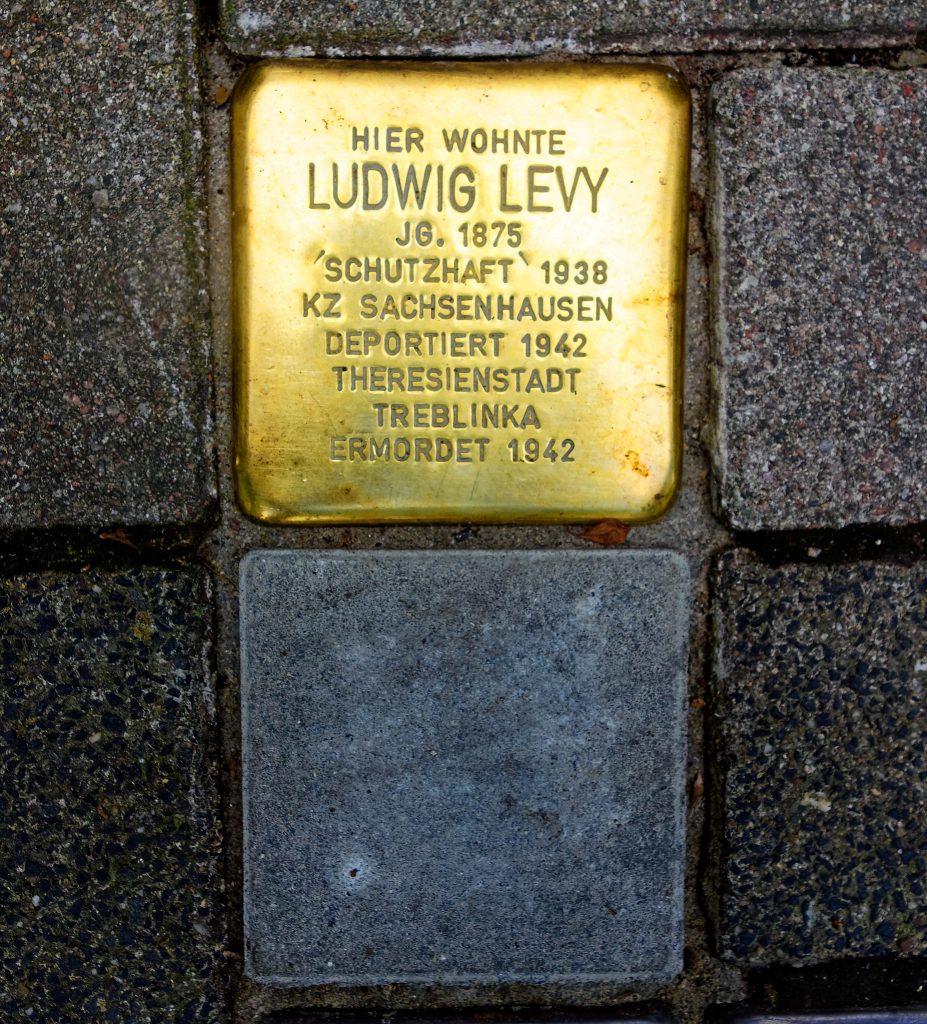

Der Stolperstein für Ida Levy (geb. Winterberger) ist seit Oktober 2023 unter dem Stein ihres Ehemann Ludwig Levy verlegt. Der ausführlich recherchierte Eintrag von Sabine Brunotte zu den beiden Stolpersteinen ist kürzlich (Mai 2025) auf der Website Stolpersteine Hamburg (Landeszentrale für politische Bildung) erschienen.

Ida Levy: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=6842

Ludwig Levy: https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=6764

Die Autorin stellt uns ihren Text (siehe auch Copyright Sabine Brunotte unten) für das Blog und damit für unsere Winterberger Leser*innen zu Verfügung:

************** Beginn des Gastbeitrags *************

Ludwig Levy, geb. am 10.3.1875 in Altona, am 15.7.1942 nach Theresienstadt deportiert, am 21.9.1942 in das Vernichtungslager Treblinka weiterdeportiert

Ida Levy, geb. Winterberger, geb. am 3.10.1883 in Winterberg, am 15.7.1942 nach Theresienstadt deportiert, am 21.9.1942 in das Vernichtungslager Treblinka weiterdeportiert

Haynstraße 13

Der letzte frei gewählte Wohnsitz von Ida und Ludwig Levy war das Haus Isestraße 67.

Da dort aber schon sehr viele Stolpersteine liegen, wurden die Steine für das Ehepaar Levy vor dem Haus Haynstraße 13 verlegt, das von 1917 bis 1932 das Zuhause der Familie war.