Wegen dringender Angelegenheiten kann meine Redaktion am heutigen Tag nicht auf Anfragen reagieren.

Kategorie: Medien

Weitere lokale Medien in der Linkliste: Briloner Anzeiger und olsberg-mittendrin

Im Briloner Anzeiger ist ein Artikel über den Auftritt von Bodo Zapp erschienen. Siehe dazu Artikel plus Kommentare hier im Blog. Man gelangt vom Briloner Anzeiger ebenfalls zur Website „olsberg-mittendrin“. Dort hat die Autorin den selben Artikel noch einmal veröffentlicht und darüber hinaus mit mehreren Bilder von „Bodo Zapp and friends“ angereichert.

Der Briloner Anzeiger ist ein Anzeigenblatt, das bis heute außerhalb meiner Wahrnehmung lag, denn mein Wohnort gehört nicht zum Verbreitungsgebiet dieser Wochenzeitung. Da der Briloner Anzeiger weder zum WAZ-Konzern noch zum Sauerlandkurier-Imperium gehört, nehme ich ihn ab heute in meine Linkliste auf, in erster Linie, um mich selbst daran zu erinnern, mal öfter nachzuschauen, ob es einen nennenswerten Journalismus jenseits der Westfalenpost und des Sauerlandkuriers gibt.

In die Blogroll kommt der Briloner Anzeiger nicht, da er erstens kein „Blog“ ist und auch keine Blog-Funktionen bereit hält und zweitens kein laufendes Internetangebot bereit hält, sondern zum großen Teil die Print-Ausgabe spiegelt.

Verbandelt mit dem Briloner Anzeiger ist anscheinend die Website „olsberg-mittendrin“. Auch diese Site hält keine Kommentarfunktionen bereit, obwohl sie sich von der Aufmachung her dazu eignen würde. Sprich: Kommentarfunktion unter den Artikeln, darum: ab in die Linkliste und nicht zur Blogroll.

Genug gemäkelt. Ich werde ab und zu nachlesen. Versprochen.

WAZ: Protest mit Herz, Seele und Verstand

Lieber Leser, Liebe Leserin dieses Blogs,

wenn du dich bisher zwar für die Auseinandersetzungen um den Stellenabbau im WAZ-Konzern interessiert hast, aber so keine rechte Meinung dazu hattest, weil es doch nur um 900 minus X gut bezahlte Redakteure ging und nicht um Tausende von Industriearbeitern, dann sage ich Dir:

Gerade hat jemand im WAZ-Protestblog einen Beitrag veröffentlicht, der zum Besten zählt, was ich von den „blog-protestierenden“ Redakteuren bislang gelesen habe.

Mit Herz, Seele und Verstand bringt „Neues von Mahlzeit“ den Stand der Auseinandersetzung auf den Punkt. Kein Gejammer, kein Zynismus, kein hohler Widerstandspathos, sondern Feuer und analytische Schärfe. So muss es sein.

Fünfzig Prozent davon in der realen Zeitung und ich hätte schon morgen den Print eines WAZ-Produktes wieder im ABO.

Jetzt aber ab zum Beitrag – hier liest du wie ein guter Lokaljournalist ticken muss.

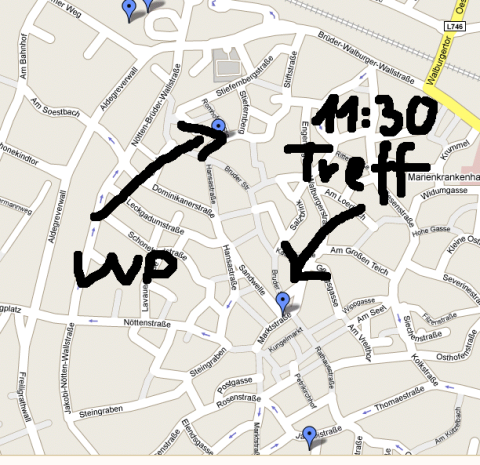

Cetero Censeo: Trotz alledem, trotz der Häme, trotz der Polemik, der berechtigten und unberechtigten: WAZler, fahrt nach Soest!

Jetzt auch noch Bodo Zapp

Ich wollte eigentlich heute, morgen, übermorgen und bis Samstag nichts mehr über den WAZ-Konzern schreiben, nichts bis Samstag, nichts bis zur Demonstration in Soest.

Gestern Abend hatte ich den Bodo Zapp schon auf dem Kieker, aber ich wollte nix dazu schreiben.

Ein Tag ist vergangen und ich habe auch nirgendwo anders darüber gelesen, außer bei der WP:

Bodo Zapp hat in Bigge, das ist der andere Ortsteil neben Olsberg an der Ruhr, beim Unternehmerfrühstück vor 70 geladenen Gästen in der Sparkasse Hochsauerland referiert:

„Zeitungen im Umbruch: Wie Printmedien auf geänderte Marktbedingungen reagieren – auch in Südwestfalenâ€.

So Zapps Thema vor 70 Unternehmern. Zapps Zeitung, die WP, berichtet durch Zapp himself über die Schließungen der Westfälischen Rundschau Meschede.

Aber Zapp spricht zu den Lesern durch die Blume, durch siebzig Unternehmer.

Kein guter Start.

Solange Bodo Zapp so hinterrücks zu mir spricht, werde ich die WP nicht abonnieren.

Möge er glücklich werden mit seiner Heimatzeitung und seinen Unternehmern.

Westfälische Rundschau Meschede: Klappe – die Letzte …

Was ist von einer Zeitung bzw. einem Zeitungsverlag zu halten, der es nicht für nötig hält, seine Leserinnen und Leser über die Einstellung eines Zeitschriftentitels zu informieren? Welche Glaubwürdigkeit haben Nachrichten und Artikel, die in Zeitschriften eines solchen Verlages gedruckt werden?

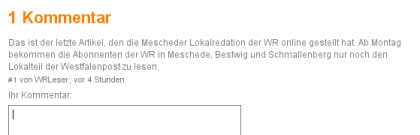

Es blieb heute einem Leser überlassen, in der Internetausgabe den allerletzten Artikel der WR-Meschede entsprechend zu kommentieren:

Das ist ein unwürdiger Abgang und ich frage mich, ob die Redakteure der WR-Meschede nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Leser selbst zu informieren. Falls ja, liegt der Verdacht nahe, dass die Schließung berechtigt ist.

Immerhin macht noch die Sauerländer Bürgerliste auf das „Ableben“ der WR-Meschede aufmerksam und bemerkt:

Die Leser der WR haben das nicht aus ihrer Zeitung erfahren. Auch in der heutigen Samstags-Ausgabe findet sich kein eigener Beitrag zu diesem Thema. Anscheinend hat die Lokalredaktion einen Maulkorb auferlegt bekommen. Aber ein bißchen wußte man sich zu helfen: Der Landrat hatte in der gestrigen Kreistagssitzung die Vorgehensweise der WAZ-Zeitungsgruppe deutlich kritisiert. Und das findet sich als wörtliches Zitat im heutigen Bericht über die Sitzung des Kreistags… weiter zum Artikel

Dass es auch anders geht zeigt die WR-Olpe heute hier.

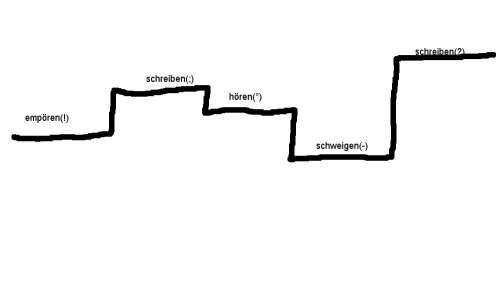

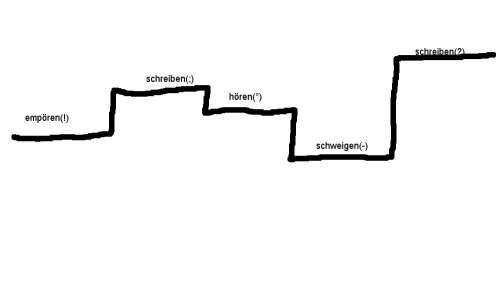

Während sich im WAZ-Protestblog der Gewerkschaften die Gemüter noch über den Veranstaltungsort (Soest) der Demonstration am 7. März 2009 fernab der Konzernzentrale (Essen) erhitzen, setzt die Geschäftsführung nahezu unbehelligt seit Dezember ihre Pläne um, womit die Zahl der zu erwartenden Demonstrationsteilnehmer auf „natürliche Weise“ vemindert wird.

Wenn jetzt noch Fatalismus bei den „verbliebenen Demonstranten“ aufkommt, ist die Strategie und Taktik von Hombach, Reitz und Nienhaus, die von einigen Redakteuren auch schon im November 2008 (siehe z.B. hier im Blog) erkannt und benannt worden war, ziemlich genau aufgegangen, wobei ich nicht weiß, wer von dem Dreigestirn die taktischen Pläne austüfftelt.

Links zu jüdischen Zeitschriften

Ich habe gerade zwei „Jüdische Zeitschriften“ verlinkt (siehe Menü rechts unter „Links“).

Die Jüdische Allgemeine hatte ich vor längerer Zeit mal abonniert, aber dann wegen Langeweile abbestellt. Im Internet ist sie im PDF-Format zu finden.

Auf die Jüdische Zeitung bin ich gestoßen, als ich gestern wegen der antisemitischen Äußerungen eines Duisburger „Linken“ im Netz herumsegelte und diese Rede von Klaus Lederer („Die Linke“) anläßlich der Solidaritätskundgebung für Israel am 11.01.2009 fand.

DerWesten bricht Schweigen

Im Internetportal der WAZ-Gruppe wird über die Pressekonferenz der Betriebsräte berichtet. Bislang haben sich die WAZ-Medien recht stark mit der Berichterstattung über die „WAZ-Krise“ zurückgehalten und die „Hausmitteilungen“ via SZ, Fr, FAZ usw. kommuniziert. Ich bin gespannt, ob es bei dieser einmaligen journalistischen Pflichübung bleibt. Als weiterführender Link wird dem Leser das „halbtote“ (selbst das noch ein Euphemismus) Verlagsblog, sowie ein alter Jubelartikel angeboten. Den Link zum Gewerkschaftsblog liefere ich hier nach.

Erster Entwurf: Blog2Punkt0

- Blog2Punkt0 (Motiv: Kurt Tucholsky)

Freitag Online: Klackerei wird zur Plackerei

- Start am Donnerstag: Fehler-Freitag Online

Seit Wochen war ich gespannt auf die Neuausgabe des Freitag, sowohl im Netz als auch im Print.

Heute ging die die Netzversion offiziell online.

Mein erster Eindruck:

Die Klackerei wird zur Plackerei. Der Online Relaunch des neuen Freitag schleicht dahin.

Ärgerlich sind für mich zwei Dinge:

Entweder schafft es mein Firefox erst gar nicht die Website zu laden(siehe Bild) oder jeder Klick und jedes Klack zieht eine lange Wartezeit nach sich, so dass die Navigation auf der Site zu einer Geduldsprobe wird. Während sich mein Mauszeiger die meiste Zeit im Pausenmodus befindet, scheinen im Hintergrund allerlei Scripte abzulaufen. Fast so schlimm wie beim Westen ;->

Aus oben genannten Gründen kann ich mich zur Zeit nicht inhaltlich über den Auftritt des Freitag äußern 🙁

Ich bin ein geduldiger Mensch und warte nun auf die Print-Ausgabe.

Winterberg: Lehrer und Schüler frieren seit Wochen

- Gymnasium Winterberg: Heizung kaputt?

Seit Wochen frieren LehrerInnen und SchülerInnen in den Räumen, Gängen und Hallen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Winterberg. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Heizungsanlage funktioniert nicht, niemand scheint den Grund zu kennen und dem Schulleiter „sind die Hände gebunden“ (siehe dazu im verlinkten WP-Artikel und auch unten in meinem Kommentar).

Die Lokalredakteurin der Westfalenpost hat sich vor kurzem aufgemacht, um die Situation vor Ort zu erkunden:

„…Winterberg. Wenn es draußen kalt ist, ist das bisweilen schon unangenehm. Doch wenn es im Klassenraum oder in der Turnhalle nur neun Grad „warm†ist, fällt das schon in die Kategorie „besondere Ärgernisseâ€. So gesehen und gefühlt im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg.

Hier plagen sich Schüler und Lehrer mit den Tücken einer widerspenstigen Heizung.

Da hatte man doch gedacht, mit dem Totalausfall der Heizungsanlage nach den Weihnachtsferien sei die Schule in Sachen Fröstelei genug gestraft gewesen. Doch mit einem Tag „Kältefrei†ab der fünften Stunde war es nicht getan. So richtig will sich die Heizung bis heute nicht berappeln. Mal läuft sie normal, mal so gut wie gar nicht. Dann heißt es: frieren! … weiter im Original.

Der Artikel ist prima, lebendig geschrieben und alles wäre gut, gäbe es da nicht diesen vorletzten Absatz (Hervorhebungen von mir):

Schulleiter Franz-Rudolf Weber weiß um die schwierige Situation, doch ihm sind die Hände gebunden. „Wir stehen in direktem Kontakt mit der zuständigen Firma, die die Ursache für die Störung bisher nicht finden konnteâ€, betont der Schulleiter. Eins stehe aber fest: Neben der momentanen Störung stelle die Fassade ein Problem dar. „Besonders in Räumen mit zwei Außenwänden ist es kalt.†Dennoch betont Weber, dass die Stadt alles tue, um die Situation zu verbessern. Das wurde auf Anfrage der WP von Seiten der Stadt bestätigt.

Dieser Absatz hat mich verstört.

Ich will doch hoffen, dass der Schulleiter „um die schwierige Situation“ weiß, dass seine Heizung nicht funktioniert und die Hütte kalt ist, aber aus welchem Grund „sind ihm die Hände gebunden“? Das ist eine hohle Phrase. Wer oder was bindet ihm den die Hände? Das möchte ich als Leser wissen!

Und weiter geht es. Wie sieht der direkte Kontakt mit der Firma aus? Standleitung, Rauchzeichen, Trommeln, Boten, die hin und her laufen? „Hallo, hallo, es ist immer noch kalt! Wie keine Ahnung? Ja, Danke!“

Wie heißt die Firma, die die Ursache seit Wochen nicht finden kann? Wenn bei mir einen einzigen Tag die Heizung ausfällt, gehe ich die Wände hoch. Und hier: seit Wochen keine Ahnung?

„dass die Stadt alles tue“: Ja, was tut sie denn? Welch eine Worthülse – dieses „alles“.

Als Krönung dann der letzte Satz: „Das wurde auf Anfrage der WP von Seiten der Stadt bestätigt.“

Was wurde von Seiten der Stadt bestätigt. Was? Von wem?

WP: „Hallo hier WP. Tun Sie alles, damit es im Gymnasium wieder warm wird?“

von Seiten der Stadt: „Ja, wir tun alles.“

WP: „Danke, wir werden es unseren Leserinnen und Lesern berichten.“

von Seiten der Stadt: „Auch danke.“

WP: „Tschüs“

von Seiten der Stadt: „Auch tschüs.“

Wie gesagt: 80 Prozent des Artikels sind gut, aber dann diese verpasste Chance.

von meiner Seite: „Auch tschüs.“