Warum die Wirtschaft Umweltbelange nicht ignorieren darf

Der aktuelle Global Risks Report, den das Weltwirtschaftsform am 14. Januar veröffentlicht hat, analysiert globale Risiken anhand verschiedener Zeiträume, um Entscheidungsträgern dabei zu helfen, aktuelle Krisen und längerfristige Prioritäten gegeneinander abzuwägen. Er zeigt, dass „Extremwetter“, „Artensterben“ und „kritische Veränderungen der Erdsysteme“ langfristig über die nächsten 10 Jahre als größte Gefahren für die Welt angesehen werden. Doch im Ranking für die nächsten 2 Jahre sind genau diese Umweltgefahren nach hinten gerutscht: „kritische Veränderungen der Erdsysteme“ um 7 Plätze, „Biodiversitätsverlust“ um 5 Plätze, „Umweltverschmutzung“ um 3 Plätze. Verdrängt wurden sie wenig überraschend von geopolitischen, aber auch wirtschaftlichen Risiken wie „Inflation“ oder „Rezession“. Diese Prioritätensetzung Richtung Wirtschaft ist zu kurzfristig gedacht, scheibt Prof. Katrin Böhning-Gaese in ihrem Statement. Die Umwelt nicht zu beachten, erhöhe vielleicht jetzt die Gewinne, langfristig steige jedoch das unternehmerische Risiko.

(Pressemitteilung UFZ)

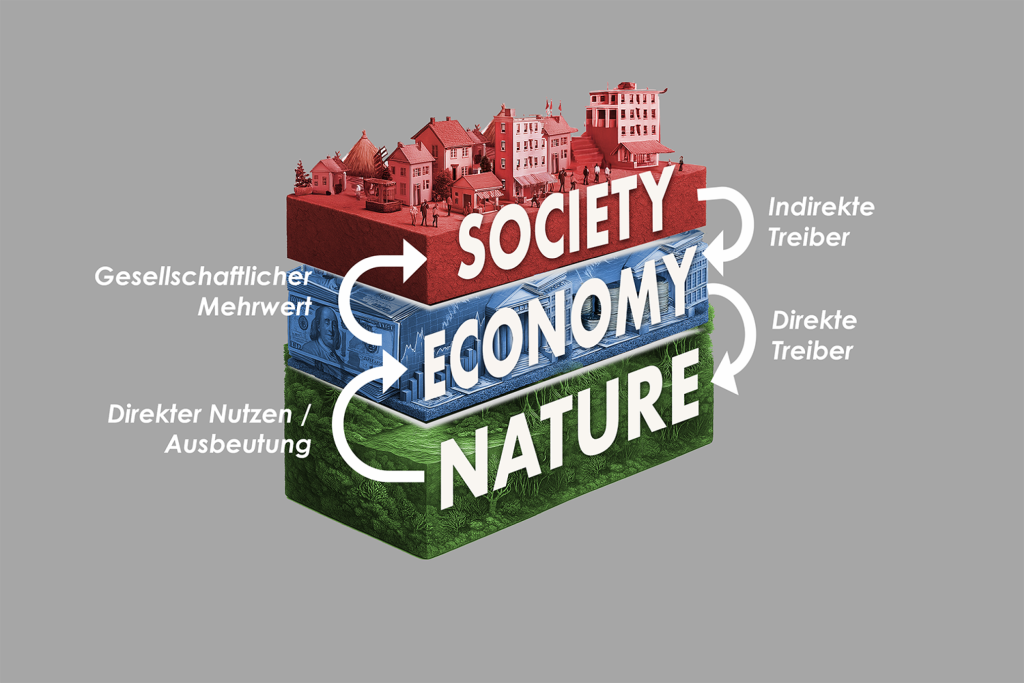

Deutschlands Wirtschaft schwächelt. Gründe gibt es dafür viele: Ein tiefgreifender Strukturwandel in der Automobilbranche, geopolitische Verschiebungen und neue Zölle – das sind einige der Faktoren, mit denen deutsche Firmen zu kämpfen haben. Entsprechend steht die Wirtschaft derzeit besonders im Fokus. Daran ist nichts auszusetzen. Allerdings dürfen darüber die Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick geraten. Genau diese Gefahr besteht aber, denn es ist verführerisch, in einen „First-things-first“-Modus zu verfallen, das eine als Pflicht, das andere als Kür zu betrachten. Nach dem Motto: Läuft die Wirtschaft erst wieder, dann kümmern wir uns um die Umwelt. Genau diese Haltung scheint sich in wachsenden Teil von Wirtschaft, Politik und, wie aus Umfragen hervorgeht, auch der Gesellschaft festzusetzen. Ist das wirklich klug?

„Kluge Kaufleute bauen vor“ weiterlesen